Egmont. [...] Und

unter vielem Verhaßten ist mir das Schreiben das Verhaßteste.

Du

machst meine Hand ja so gut nach, schreib in meinem Namen. [...]

Sekretär. Sagt mir

nur ungefähr Eure Meinung; ich will die Antwort schon

aufsetzen

und sie Euch vorlegen. Geschrieben soll sie werden, daß sie vor

Gericht

für Eure Hand gelten kann.

Egmont. [...]

Schreib ihm, er möge unbesorgt sein [...]

Sekretär. Nichts

weiter? O er erwartet mehr.

Egmont. Was soll

ich mehr sagen? Willst du mehr Worte machen, so steht's bei dir. [...]

Sekretär. Verzeiht

mir, es wird dem Fußgänger schwindlig, der einen Mann,

mit

rasselnder Eile daherfahren sieht.

Egmont. Kind!

Kind! nicht weiter! Wie von unsichtbaren Geistern gepeitscht,

gehen

die Sonnenpferde der Zeit mit unsers Schicksals leichtem Wagen durch;

und uns bleibt nichts, als, mutig gefaßt, die

Zügel festzuhalten und bald rechts bald links,

vom Steine hier vom Sturze da, die Räder

wegzulenken. Wohin es geht, wer weiß es? [...]

Sekretär. Herr! Herr!

(Goethe, Egmont, II/2)

E

|

Durch

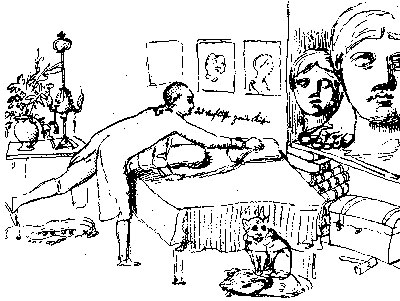

die Literatur geistern auch noch eine Costanza Roesler, die Tochter eines

deutschen Gastwirts in Rom, und "die schöne Mailänderin", identifiziert als

Maddalena Riggi. Als Goethe letztere kennenlernte, war sie jedoch bereits

verlobt und wenig später verheiratet mit einem Kupferstecher. Dass Goethe (den

Tischbeins witzige Zeichnung karikiert, indem sie ihn als ertappten Freier mit

dem Sprechtext "Das verfluchte zweite Kissen" zeigt: fast ein Comic)

in Rom -mit welcher Frau oder welchen Frauen auch immer- ein

Faustina-Urerlebnis hatte, ist in der neueren Forschung unstrittig.

Am

29. Dezember 1787 schreibt Goethe frustriert an seinen Weimarer Herzog Carl

August: "Mich hat der süße kleine Gott in einen bösen Weltwinkel

relegiert. Die öffentlichen Mädchen der Lust sind unsicher wie überall. Die

Zitellen (unverheuratete Mädchen) sind

keuscher als irgendwo, sie lassen sich nicht anrühren und fragen gleich, wenn

man artig mit ihnen tut: e che concluderemo? Denn entweder soll man sie

heuraten oder sie verheuraten, und wenn sie einen Mann haben, dann ist die

Messe gesungen [...]."

Im

selben Brief teilt Goethe noch "ein sonderbar Phänomen" mit,

"das ich nirgends so stark als hier gesehen habe, es ist die Liebe der

Männer untereinander. Vorausgesetzt daß sie selten bis zum höchsten Grad der

Sinnlichkeit getrieben wird, sondern sich in den mittleren Regionen der Neigung

und Leidenschaft verweilt; so kann ich sagen, daß ich die schönsten

Erscheinungen davon, welche wir nur aus griechischen Überlieferungen haben (S.

Herders Ideen III Band pag. 171) hier mit eignen Augen sehen und als ein

aufmerksamer Naturforscher, das Physische und Moralische davon beobachten

konnte. Es ist eine Materie, von der sich kaum reden, geschweige schreiben läßt

[...]." Mit dem seitengenauen Literaturverweis auf Herder präsentiert Goethe sich durchaus als Kenner.

In

einem Brief vom 16. Februar 1788 kann Goethe (nur vage

verschlüsselt) dem Herzog endlich verkünden: "[...] ich könnte schon von

einigen anmuthigen Spazirgängen erzählen. So viel ist gewiß und haben Sie, als

ein Doctor longe experientissimus, vollkommen recht, daß eine dergleichen

mäßige Bewegung das Gemüth erfrischt und den Körper in ein köstliches

Gleichgewicht bringt. Wie ich solches in meinem Leben mehr als einmal erfahren,

dagegen auch die Unbequemlichkeit gespürt habe, wenn ich mich von dem breiten

Wege, auf dem engen Pfad der Enthaltsamkeit und Sicherheit einleiten

wollte." Der Psychoanalytiker Kurt R. Eissler liest "mehr als

einmal" als "zum ersten Mal", denn: "[...]im Hinblick auf

den phänomenalen Erfolg des Herzogs bei Frauen - und dessen vermutliches

Prahlen damit - muß Goethe sein eigener gänzlicher Mangel an Erfahrung sehr

peinlich gewesen sein."2 Auch in "Dichtung

und Wahrheit" spielt Goethe gern den Frauenhelden- für Eissler nur ein

weiterer Beleg, dass seine Vermutungen richtig sind: "Wenn Goethe in

späteren Jahren absichtlich oder unabsichtlich den Mythos seiner ausgiebigen

genitalen Erfahrungen kultivierte, muß er über etwas in seinem Sexualleben tief

beschämt gewesen sein."3

Richard

Friedenthal resümiert in seiner Goethe-Biographie: "Es ist nun nicht nur

ein galantes Abenteuer und eine Episode, was er in Rom als Faustina erlebt.

Goethe wird erst hier, als [fast- N.H.] Vierzigjähriger, erotisch ganz frei,

erst jetzt hat er ein volles Liebeserlebnis. Was immer seine vielen 'Misels' in

Weimar bedeutet haben mögen -höchstwahrscheinlich waren es oft harmlose

Neckereien, von der immer erwartungsvollen Gesellschaft eifrig kommentiert-,

eine Geliebte im vollen erotischen Sinne des Wortes hat er nicht besessen. Was

immer die vielen 'Dorfmädeleien' gewesen sind: Es waren allenfalls ganz

flüchtige Begegnungen im Vorübergehen und Davonreiten. Die ganz unbeschreiblich

neugierige Weimarer Fama mit ihren zahllosen sehr intimen Briefen hat darüber

nichts von Belang zu berichten gewußt. Das Gartenhaus mit seinem Schlafraum,

der nicht größer war als eine Klosterzelle, und dem Strohsack und fichtenem

Schragen lud auch eine Geliebte kaum ein, selbst wenn sie sehr anspruchslos

war. In den Zimmern seiner Stadtwohnung stand er unter ständiger Beobachtung

des ganzen Städtchens. Es mag seltsam erscheinen, daß der große Erotiker ein

gereifter Mann werden mußte, ehe er zur Liebe kam [...]"4

Seltsam

mag es schon erscheinen, aber unerklärlich ist es nicht. Kurt R. Eissler

erklärt es in seiner epochalen Goethe-Studie mit einer latent inzestuösen

Besetzung von Goethes Psyche durch seine Schwester Cornelia und fundiert

gleichzeitig Friedenthals Schlussfolgerungen. Dabei ist Eisslers Analyse nicht

einmal originär: etliche Zeit vor ihm stellten bereits Otto Rank5

und Brunold Springer6 Überlegungen in dieser Richtung an.

Eissler

macht die innige, doch durch Inzestverbot, eifersüchtige Besitzansprüche und

Schuldgefühle belastete Geschwisterliebe zum Schlüssel für Goethes verzögerte

Sexualkarriere und seine literarische Phantasie in der ersten Lebenshälfte (die

Bühnenwerke "Stella" und "Iphigenie", zum Beispiel, wären kaum entstanden ohne diese

Konstellation). Nicht zufällig verliebte er sich so häufig in Frauen, mit denen zu schlafen ihm unmöglich

war. Er wiederholte hier die Konflikte in seinem Verhältnis zu Cornelia, die

durch ihre Heirat mit dem Juristen Johann Georg Schlosser (1773) bei dem Bruder

ein schweres Verlusttrauma hervorrief. Als Goethe von Cornelias Wochenbett-Tod

(8. Juni 1777) erfuhr, notierte er: "Dunkler, zerrissener Tag."

Alle romantisch

verklärende Literatur7 kann nicht darüber hinwegtäuschen,

dass Goethes Verhältnis zu Frauen und Mädchen in seiner vorrömischen Zeit höchst

gestört war. Als Student in Leipzig

verguckte er sich in die drei Jahre ältere Anna Katharina

("Käthchen") Schönkopf, die beim Mittagstisch bediente, den ihre

Familie für Jungakademiker als Nebenverdienstquelle eingerichtet hatte. Zu mehr

als einer brieflich schmachtenden Tändelei kam es nicht. Ohne Abschied reiste

Goethe wieder nach Frankfurt ab.

Wesentlich mehr

hatte ihn Ernst Wolfgang Behrisch (1738-1809) fasziniert, ein Hofmeister &

Prinzenerzieher, ein zynischer Elegant, in dem manche Exegeten, von Goethe selbst dazu animiert, den Ur-Mephisto vermuten. Goethe widmete dem elf Jahre älteren Mentor bei dessen unfreiwilligem

Abgang aus Leipzig die "Oden an meinen Freund" (1767), die erst

postum (1836) gedruckt erschienen, nachdem sie 1818 an Goethe zurückgelangt

waren. Es sind frische, fast frühexpressionistische Gedichte, deren sich Goethe

auch als Greis nicht hätte zu schämen brauchen, wenn es nur um die literarische

Qualität gegangen wäre. Ein Auszug:

Du gehst!

Ich murre.

Geh! Laß

mich murren.

Ehrlicher

Mann,

Fliehe

dieses Land.

Tote Sümpfe,

Dampfende

Oktobernebel

Verweben

ihre Ausflüsse

Hier

unzertrennlich.

Gebärort

Schädlicher Insekten,

Mörderhülle

Ihrer Bosheit.

Aber mit dem Abstand der Jahre

betrachtete er seinen für ihn wohl auch latent in sexueller Hinsicht

bedrohlichen Jugendfreund recht kritisch und schreibt über ihn in

"Dichtung und Wahrheit": "Schon sein Äußeres war sonderbar

genug. Hager und wohlgebaut, weit in den Dreißigen, eine sehr große Nase und

überhaupt markierte Züge; eine Haartour, die man wohl eine Perücke hätte nennen

können, trug er vom Morgen bis in die Nacht, kleidete sich sehr nett und ging

niemals aus, als den Degen an der Seite und den Hut unter dem Arm. Er war einer

von den Menschen, die eine ganz besondere Gabe haben, die Zeit zu verderben,

oder vielmehr, die aus nichts etwas zu machen wissen, um sie zu vertreiben.

Alles, was er tat, mußte mit Langsamkeit und einem gewissen Anstand geschehen,

den man affektiert hätte nennen können, wenn Behrisch nicht schon von Natur

etwas Affektiertes in seiner Art gehabt hätte. Er ähnelte einem alten

Franzosen, auch sprach und schrieb er sehr gut und leicht französisch. Seine

größte Lust war, sich ernsthaft mit possenhaften Dingen zu beschäftigen, und

irgend einen albernen Einfall bis ins Unendliche zu verfolgen."

Andererseits gilt

für Goethe schon früh als Jüngling das Diktum, das später in den

"Wahlverwandtschaften" steht, und sein ganzes Leben lang gültig

bleibt (auch wenn er es mit Schiller niemals zum freundschaftlichen Du brachte,

aber zeitweilig sich in den makabren Besitz von dessen Totenschädel8): "Der Mann verlangt den Mann; er

würde sich einen zweiten erschaffen, wenn es ihn nicht gäbe. Eine Frau könnte

eine Ewigkeit leben, ohne daran zu denken, sich ihresgleichen

hervorzubringen." Doch in "Goethes Verhältnis zu Männern (vollzog sich im Lauf der Zeit- N.H.) ein tiefer Wandel [...] Seine unbewußte homosexuelle Bindung an seine Freunde nahm ab. Die starke emotionale Bindung zu ihnen verlor an Bedeutung. Er konnte sich loslösen und eine kritische Haltung einnehmen. Doch kam es zu keinem offenen Bruch mit irgendeinem der Freunde." 9

Die Männer in Goethes Leben

Nach Aufnahme

seines Studiums in Straßburg war Goethes nächste Flamme die 18-jährige

Sesenheimer Pfarrerstochter Friederike Brion, die er ebenfalls rüde und

unberührt sitzenließ. Im Alter bekannte er in meisterlicher Verdrängung:

"Es waren peinliche Tage, deren Erinnerung mir nicht geblieben ist."

In "Wilhelm

Meisters Wanderjahren" (2. Buch, 11. Kapitel) erzählt Goethe eine (wohl

halbfiktive) Kindheitserinnerung, die ihm auch noch in hohen Jahren präsent ist

und erzählenswert erscheint: "[...] ein

Knabe, der mich bei seinem ersten Auftreten gleich besonders angezogen hatte,

lud mich ein, mit ihm nach dem Fluß zu gehen [...] Da sei die schönste

Gelegenheit zu baden. Er könne, rief er, endlich aufspringend, der Versuchung

nicht widerstehen, und ehe ich mich's versah, war er unten, ausgezogen und im

Wasser. [...] Da war es denn ihm leicht, mich hinunterzulocken, eine nicht oft

wiederholte Einladung fand ich unwiderstehlich und war, mit einiger Furcht vor

den Eltern, wozu sich die Scheu vor dem unbekannten Elemente gesellte, in ganz

wunderlicher Bewegung. Aber bald auf dem Kies entkleidet, wagt' ich mich sachte

ins Wasser, doch nicht tiefer, als es der leise abhängige Boden erlaubte [...]

und als er sich heraushob, sich aufrichtete, im höheren Sonnenschein sich

abzutrocknen, glaubt' ich meine Augen vor einer dreifachen Sonne geblendet: so

schön war die menschliche Gestalt, von der ich nie einen Begriff gehabt. Er

schien mich mit gleicher Aufmerksamkeit zu betrachten. Schnell angekleidet

standen wir uns noch immer unverhüllt gegeneinander, unsere Gemüter zogen sich

an, und unter den feurigsten Küssen schwuren wir eine ewige Freundschaft."

Dies Erlebnis hat das erzählende Ich anscheinend stark beeindruckt, auch wenn

es, angstbesetzt, den Boden unter den Füßen nicht riskierte. Der Fischerjunge

wird später ertrinken- zur Strafe für sein schamloses Locken?

Erneut gebadet wird

in dem Fragment "Werthers Reise", veröffentlicht erst 1808, gekoppelt

an die "Briefe aus der Schweiz": "[...] Ich veranlaßte

Ferdinanden zu baden im See; wie herrlich ist mein junger Freund gebildet!

Welch ein Ebenmaß aller Teile! Welch eine Fülle der Form, welch ein Glanz der

Jugend, welch ein Gewinn für mich, meine Einbildungskraft mit diesem

vollkommenen Muster der menschlichen Natur bereichert zu haben! Nun bevölkere

ich Wälder, Wiesen und Höhen mit so schönen Gestalten; ich seh' ihn als Adonis

dem Eber folgen, ihn als Narziß sich in der Quelle bespiegeln!" In

"Dichtung und Wahrheit" berichtet Goethe vom Anlass für die

Ausrufezeichen-Inflation seiner Begeisterung: die gräflichen Brüder Stolberg

hatten auf der gemeinsamen ersten Schweizer Reise 1775, um "ihre frische

Jünglingsnatur zu idyllisieren", die blau-gelbe Werther-Tracht, in der

alle reisten, abgelegt und nackt

gebadet, was zur prompten Ausweisung aus Zürich führte. Und Goethe bekennt:

"Ich selbst will nicht leugnen, daß ich mich im klaren See zu baden mit

meinen Gesellen vereinte und, wie es schien, weit genug von allen menschlichen

Blicken. Nackte Körper leuchten jedoch weit [...]." Dazu die -doch mit

erheblicher Verspätung nachgeschobene- schlitzohrige Rechtfertigung: in dem

Fragment habe er nur "diesen Gegensatz der schweizerischen löblichen

Ordnung und gesetzlichen Beschränkung mit einem solchen im jugendlichen Wahn

geforderten Naturleben" schildern wollen.

In Wetzlar

begegnete Goethe, ebenfalls nicht ohne Körperinteresse, Charlotte Buff, die

glücklicherweise bereits verlobt und bald eine verheiratete Kestner war. Auch

hier kein Abschied, nachdem sie ihn immerhin zu seinem -bei Lebzeiten- größten literarischen

Erfolg, dem " Werther",

inspiriert hatte.

1775 verlobte sich

Goethe mit der 16-jährigen Frankfurter Bankierstochter Elisabeth

("Lili") Schönemann. Schlimmeres verhinderte Goethes Berufung nach

Weimar, die ihm sehr gelegen gekommen sein dürfte. Hier machte er flugs

Charlotte von (und aus) Stein, eine verheiratete, ältere, frigide Dame der

Weimarer Gesellschaft, zu seiner 'Seelenfreundin'. Natürlich nicht zu seiner

Geliebten. Sie diente ihm als Schwesterersatz (Ach du warst in abgelebten

Zeiten/ Meine Schwester oder meine Frau). Eine Kernthese Eisslers ist, dass

beider Verhältnis "den Charakter einer Patient-Analytiker-Situation

annahm"10, wozu selbstverständlich auch der sexuelle Verzicht gehörte.

Die Frauen in Goethes Leben

Am liebsten noch

waren Goethe Frauen wohl als Briefpartnerinnen. Das bezeugen die frühe

Korrespondenz mit Charitas Meixner, einer Wormser Freundin seiner Schwester,

wesentlich mehr der Briefwechsel mit (der nie gesehenen) Auguste Gräfin zu

Stolberg ("Gustgen"), der Schwester der mit ihm befreundeten Brüder

Stolberg, und die Briefflut an Charlotte von Stein. Etliche andere Frauen noch

wurden von Goethe mit Briefen beglückt.

Ein "kalter

Weibshasser", wie Herder in einem Brief an seine Braut giftete, war Goethe

mit Sicherheit nicht. Aber sein heterosexuelles Liebesleben war vor Rom

unbestreitbar eine einzige Katastrophe. Erschwerend kam sicher hinzu, dass

vorehelicher Geschlechtsverkehr für Töchter aus bürgerlichem Hause tabu war

oder einem Eheversprechen des "Verführers" gleichkam. Diese Schranken galten auch für Goethe. Und sicher

stand Goethe sich auch selber narzisstisch im Wege, wenn es um die

Verwirklichung sexueller Wünsche ging. Schiller brachte es sarkastisch auf den

Punkt: "Ich betrachte ihn wie eine stolze Prüde, der man ein Kind machen muß."11 Goethes Biograph Karl Otto Conrady allerdings unterschätzt dessen

komplizierte Psychostruktur, indem er ahnungslos die rhetorische Frage stellt:

"Ist es nicht eine normale Lebenstatsache, daß manche Menschen (nicht nur

Männer) frühzeitige Bindungen scheuen [...]?"12

Wenn es denn nun so war, dass

Goethe erst in Rom zu seinem ersten Koitus mit einer Frau kam, dann lautet die

Kardinalfrage für seine Biographie: Wie hat Goethe, ein Mann voller

Aktivitäten, strotzend vor Saft & Kraft, fast 40 Jahre sein Triebleben

organisiert? Hat er seine Libido ausschließlich schreibend sublimiert? Hat er

sich nolens volens auf Onanie beschränkt? Huren dürfte er wohl kaum aufgesucht

haben, aus (berechtigter) Angst vor Syphilis (die damals kaum heilbar war);

obendrein stand er unter ständiger sozialer Kontrolle, Weimar war ein

Klatschnest mit seinerzeit 6 000 Seelen. Aber von der biedersinnigen

Germanistik ist die Kardinalfrage anscheinend nie gestellt worden. Dabei hat

sie nichts mit Schlüssellochguckerei oder Sensationshascherei zu tun, sondern

gehört einfach zu einer so eminenten Persönlichkeit wie Goethe, über den der

Interessierte alles und jedes wissen will. Und sie nicht stellen zu dürfen,

bedeutete das Ende jeglicher Biographik.

Unsere verklemmten,

spießigen Germanisten wollen das nicht wahrhaben und gerieren sich, als ob wir

in präwilhelminischen und präfreudianischen Zeiten lebten. So schreibt Gero von

Wilpert borniert in seinem "Goethe-Lexikon" zum Stichwort

'Sexualität': "Für

das Verständnis und die Beurteilung von G.s Dichtungen erscheint es herzlich

unbedeutend, ob G. wirklich, wie neuere psychoanalytische Forschung zu erhärten

sucht, infolge einer Schwesterbindung oder aus Furcht vor Ansteckungen erst mit

37 Jahren in Rom (-->Faustina) sexuell aktiv geworden sei, welche Rolle im

Verhältnis zu Christiane seelische Zuneigung und sexuelle Kompatibilität

gespielt hätten und wieweit die früheren und späteren leidenschaftlichen

Neigungen zu Frauen im Stadium der Gefahr bewußt abgebrochen oder sublimiert

wurden. Wie so oft führt die Suche nach Zeugnissen sexueller Verdrängung oder

Befreiung in Werken und Briefen von ihrem eigentlichen Sinn ab und verleitet

durch die Einseitigkeit der Fragestellung und den Beweiszwang zu waghalsigen

Hypothesen."13

Vor wenigen Jahren

riskierte Karl Hugo Pruys in einem -zu Unrecht- vielgeschmähten Buch14 eine solch 'waghalsige Hypothese', indem er Goethe ein

homosexuelles Verhältnis mit seinem Düsseldorfer Jugendfreund Friedrich

Heinrich Jacobi unterstellte, was in germanistischen Fachkreisen einen

Aufschrei der Empörung verursachte und in der Presse zu der reißerischen

Schlagzeile führte: WAR GOETHE SCHWUL?

Gab es durch die Eltern eine homosexuelle Disposition bei Goethe? Gern werden dafür allgemein ein schwacher (oder fehlender) Vater und eine dominante Mutter verantwortlich gemacht.

Goethes Vater muss ein ziemlich griesgrämiger Mensch gewesen sein, und in seinem Beruf als Jurist war er ein Versager. Das konnte er sich ohne weiteres leisten, denn er hatte von seinem Vater ein beträchtliches Vermögen geerbt: 90 000 Gulden in Grundstücken, Hypotheken und 17 Ledersäcke voller Bargeld. Den Titel "Wirklicher Kaiserlicher Rath", der mit keinerlei Arbeit verbunden war, kaufte er beim Kaiser für 313 Gulden. Zwar versuchte er auf den Sohn autoritär einzuwirken, aber dieser setzte sich letztlich stets mit seinen Wünschen durch. Das oktroyierte Jurastudium ließ er sich jährlich mit 1 200 Gulden versüßen- der oberste Frankfurter Beamte hatte ein Jahreseinkommen von 1 800 Gulden, ein Handwerker verdiente 200, Hauspersonal bei freier Kost und Logis 15-24 Gulden. (Nebenbei: Goethes Aufstieg zum deutschen Nationaldichter Nummer eins war nur möglich durch seine immensen finanziellen Ressourcen- erst die väterlichen, dann die herzoglichen; wäre Goethe ein armer Schlucker gewesen, sähe sein Gesamtwerk mit Sicherheit anders aus, und vielleicht rangierte er in der literarischen Hierarchie hierzulande erst hinter Lessing, Schiller, Kleist, Büchner und Hölderlin.)

Eduard Hitschmann15 dürfte -wie auch Eissler- den väterlichen Einfluss auf Goethes Psychogenese überschätzen. De facto hatte wohl die Mutter im Hause Goethe die Pantoffeln an. Noch mit 30 Jahren war der Sohn ihr "Hätschelhanß", den sie maßlos verwöhnte. Er war der "unbestrittene Liebling der Mutter" (Freud16). Und sie sonnte sich im Glanz seiner Berühmtheit. Goethes Verhältnis zu ihr war wesentlich kühler. Ihre Fürsorglichkeit und ihr ständiger Frohsinn dürften ihn enerviert haben. So war sein Umzug nach Weimar auch keine ödipale Flucht, sondern eher ein Ausreißen vor mütterlicher Gluckenhaftigkeit. Goethe sah seine Mutter zum letzten Mal 1797, elf Jahre vor ihrem Tod. Eine Übersiedelung nach Weimar konnte er erfolgreich verhindern, die Korrespondenz mit "Frau Aja", wie die befreundeten Brüder Stolberg Goethes Mutter nach einer mythischen Figur aus dem karolingischen Sagenkreis nannten, überließ er größtenteils anderen. Also in Goethes Kindheit unterm großbürgerlichen Dach keine extremen Auffälligkeiten, die eine sexuelle Deviation begründen könnten. Ein heiter-ironischer Rückblick des Dichters im Alter:

Aber das Thema Homosexualität klammerte Goethe keineswegs aus in seinem Denken & Schreiben: dazu war er viel zu weltoffen. Unvorstellbar ein Goethe als engstirniger Philister. Eher unbewusst –im Gegensatz zu dem viel späteren "Schenkenbuch" im "West-östlichen Divan" (1819)- dürften sich allerdings in seine frühe Lyrik päderastische Tendenzen eingeschlichen haben, etwa in den Gedichten "Ganymed" und "Erlkönig". Vom Vater hab ich die Statur,Des Lebens ernstes Führen,Vom Mütterchen die FrohnaturUnd Lust zu fabulieren.

Im "Erlkönig" sieht Nicholas Boyle, der neueste Goethe-Biograph, "eine Ballade, grauenvoller erotisch als alle anderen Gedichte, die er geschrieben hat [...] Der Vater in dem Gedicht reitet, den kranken Sohn im Arm, durch eine todesschwangere Natur [...] (der [...] Titel der Ballade legt die falsche Etymologie 'König der Erlen' anstatt 'König der Elfen' nahe). Und aus dieser toten dunklen Welt steigen nun Geister der Lust auf, einer pervertierten Lust, die goldene Versprechungen flüstert [...] Es ist die unverstellte Stimme des Begehrens, sie spricht zu dem Knaben in einer Direktheit, für die es in Goethes Lyrik kaum eine Parallele gibt, sie duldet kein Sträuben, und ihr Objekt ist unzweideutig widernatürlich:

'Ich liebe dich, mich reizt deine schöne Gestalt;

Und bist du nicht willig, so brauch' ich Gewalt.'-

Mein Vater, mein Vater, jetzt faßt er mich an!

Erlkönig hat mir ein Leids getan!-

[...] Kein Mensch kann hoffen, die komplizierten Gefühlslagen zu entwirren, die Goethe dieses Gedicht zu diesem Zeitpunkt eingaben. Nicht einmal Frau von Stein scheint bemerkt zu haben, daß in dem Gedicht Gefühle, die nicht ihr gelten durften, auf ihren Sohn übertragen wurden; hätte sie sonst ihren Fritz drei Jahre lang beim Verfasser des 'Erlkönigs' wohnen lassen?"17

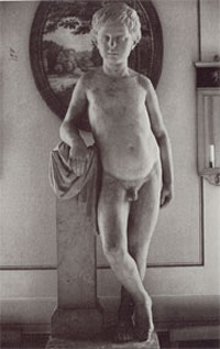

Boyle führt die Entstehung des Gedichts zurück auf einen nächtlichen Ritt Goethes im April 1779 nach Tiefurt mit Fritz von Stein vor sich im Sattel. Goethe war in Charlotte von Steins Sohn nicht nur väterlich vernarrt. Im selben Jahr ließ er durch den Hofbildhauer Gottlieb Martin Klauer von dem Knaben eine lebensgroße Aktskulptur fertigen, was anscheinend niemanden befremdete. Würde das heutzutage jemand mit einem Kind aus der Nachbarschaft veranstalten, stünde auf der Stelle der Staatsanwalt vor der Tür. Vielleicht lässt sich Goethes Aktion als unbewusste Perversion des Pygmalion-Mythos deuten: durch Versteinerung des obskuren Subjekts der Begierde immunisierte sich Goethe gegen sie. Erst im hohen Alter -1821- wird wieder ein engelschöner Knabe auf seinem Schoß sitzen, in enkelschöner Harmlosigkeit: das 12-jährige Klavierwunderkind Felix Mendelssohn-Bartholdy, der spätere Komponist.

Souveräner (und drastischer) wird der literarische Umgang mit Homosexualität in reiferen Jahren, wenn Goethe in den "Venetianischen Epigrammen" (1790) dichtet:

CXLI.

Gieb mir statt "der Schwanz" ein

ander Wort, o Priapus

Denn ich Teutscher ich bin uebel als Dichter

geplagt.

Griechisch nennt ich dich phallos , das

klaenge doch praechtig den Ohren,

Und lateinisch ist auch Mentula leydlich ein

Wort.

Mentula kaeme von Mens, der

"Schwanz" ist etwas von hinten,

Und nach hinten war mir niemals ein froher

Genusz.

Ein Dementi der letzten Zeile

findet sich nur wenig später:

CXLIII.

Knaben liebt ich wohl auch, doch lieber sind mir die Maedchen,Hab ich als Maedchen sie satt, dient sie als Knabe mir noch.

Am 7.IV.1830 notierte Kanzler Friedrich von Müller: "Nun fiel das Gespräch auf Griechische Liebe [...] Er [Goethe] entwickelte, wie diese Verirrung eigentlich daher komme, daß nach rein aesthetischem Maaßstab der M a n n immerhin weit schöner, vorzüglicher, vollendeter wie die Frau sey. Ein solches einmal entstandnes Gefühl schwencke dann leicht ins Thierische, grob materielle hinüber. Die Knabenliebe sey so alt wie die Menschheit, und man könne daher sagen, sie liege i n der Natur, ob sie gleich g e g e n die Natur sey.

Was die C u l t u

r der Natur abgewonnen habe, dürfe man

nicht wieder fahren lassen, um keinen Preiß aufgeben. So sey auch der Begrif

der Heiligkeit der Ehe eine solche Cultur-Errungenschaft des Christenthums und

von unschätzbarem Werth, obgleich die Ehe eigentlich unnatürlich sey.

[...] dergleichen

Culturbegriffe sind den Völkern nun einmal eingeimpft und laufen durch alle

Jahrhunderte; überall hat man vor ungeregelten, ehelosen Liebesverhältnissen

eine gewisse unbezwingliche Scheu [...]"18

Gern wird auf

einschlägigen Pornowebseiten Goethes (unverifizierte) Meinung über Analerotik zitiert: "Sie ist die schönste aller männlichen Gelüste. Obwohl sie

scheinbar gegen die Gesetze der Natur verstößt. Denn außer griechischen Göttern

hat wohl noch kein sterbliches Wesen Nachkommen durch den Anus erzeugt. Wir

irdischen Wesen haben den Sinn für sexuelle Lust und Freude in unseren Tagen

völlig verloren."

Da fehlt natürlich

auch nicht ein entsprechender Schlenker in "Faust II" (Fünfter Akt):

Mephistopheles:

Ich mag sie gerne sehn, die allerliebsten Jungen;

Was hält mich ab, daß ich nicht fluchen darf? -

Und wenn ich mich betören lasse,

Wer heißt denn künftighin der Tor? -

Die Wetterbuben, die ich hasse,

Sie kommen mir doch gar zu lieblich vor! -

Ihr schönen Kinder, laßt mich wissen:

Seid ihr nicht auch von Luzifers Geschlecht?

Ihr seid so hübsch: führwahr, ich möcht euch küssen!

Mir ist's, als kämt ihr eben recht.

Es ist mir so behaglich, so natürlich,

Als hätt ich euch schon tausendmal gesehn,

So heimlich-kätzchenhaft begierlich:

Mit jedem Blick aufs neue schöner schön!

O nähert euch, o gönnt mir Einen Blick!

Engel:

Wir kommen schon, warum weichst du zurück?

Wir nähern uns, und wenn du kannst, so bleib.

(die Engel nehmen umherziehend den ganzen Raum ein)

Mephistopheles (der ins Proszenium

gedrängt wird):

Ihr scheltet uns verdammte Geister

Und seid die wahren Hexenmeister;

Denn ihr verführet Mann und Weib. -

Welch ein verfluchtes Abenteuer!

Ist dies ein Liebeselement?

Ihr schwanket hin und her, so senkt euch nieder,

Ein bißchen weltlicher bewegt die holden Glieder;

Fürwahr, der Ernst steht euch recht schön,

Doch möchte ich euch nur einmal lächeln sehn;

Das wäre mir ein ewiges Entzücken.

Ich meine so, wie wenn Verliebte blicken,

Ein kleiner Zug am Mund, so ist's getan.

Dich, langer Bursche, dich mag ich am liebsten leiden,

Die Pfaffenmiene will dich gar nicht kleiden,

So sieh mich doch ein wenig lüstern an!

Auch könntet ihr anständig-nackter gehen:

Das lange Faltenhemd ist übersittlich!

Sie wenden sich - von hinten anzusehen! -

Die Racker sind doch gar zu appetitlich!

Dass Goethe keinerlei

Vorurteile gegenüber Homosexuellen kannte, demonstriert auch seine Einstellung

zu Winckelmann. "Wie ein Donnerschlag bei klarem Himmel", so Goethe,

"fiel die Nachricht von Winckelmanns Tode zwischen uns nieder": am 8.

Juni 1768 war Johann Joachim Winckelmann, im Alter von knapp 51 Jahren, in

Triest ermordet worden. Die "griechischen Neigungen" des

Altertumsforschers waren Goethe bekannt, evozierten jedoch keine

kleinmütig-schamhafte Distanzierung und hinderten ihn nicht, wenn auch erst

1805, den Sammelband "Winckelmann und sein Jahrhundert"

herauszugeben, zu dem er selbst die "Skizze zu einer Schilderung

Winckelmanns" beisteuerte. Im Abschnitt über "Schönheit"

verweist er diskret, aber unmissverständlich auf Winckelmanns sexuelle

Disposition: "Finden nun beide Bedürfnisse der Freundschaft und der

Schönheit zugleich an einem Gegenstande Nahrung, so scheint das Glück und die

Dankbarkeit des Menschen über alle Grenzen hinauszusteigen[...] So finden wir

Winckelmann oft in Verhältnis mit schönen Jünglingen, und niemals erscheint er

belebter und liebenswürdiger als in solchen oft nur flüchtigen

Augenblicken." Es ist oft angemerkt worden, dass Goethe bei der Schilderung

fremder Größen auch sich selber reflektierte. Und tadelnswert an Winckelmann

erscheint ihm eigentlich nur dessen plötzlicher Hang zum Katholizismus.

Ebenso wenig

Berührungsangst kannte Goethe bei Benvenuto Cellini, dem berühmten Bildhauer

und Goldschmied der Renaissance, der ein wüstes bisexuelles Leben führte: er übersetzte –auf dem Umweg über das Englische- dessen Autobiographie (erschienen 1803). Goethe über Cellini: "Bei dieser Empfänglichkeit für

sinnliche und sittliche Schönheiten, bei diesem fortlaufenden Wohnen und

Bleiben unter allem, was alte und neue Kunst Großes und Bedeutendes

hervorgebracht, mußte die Schönheit männlicher Jugend mehr als alles auf ihn

wirken. Und fürwahr, es sind die anmutigsten Stellen seines Werkes, wenn er

hierfür sein Empfinden ausdrückt. Haben uns denn wohl Poesie und Prosa viele so

reizende Situationen dargestellt, als wir an dem Gastmahl finden, wo die

Künstler sich mit ihren Mädchen treffen und Cellini einen verkleideten Knaben

mitbringt?"

Kurt R. Eissler vertritt -als klassischer Freud-Adept- die merkwürdig homophobe (und obsolete) Auffassung, dass es für

Goethes Kreativität schädlich gewesen wäre, wenn er seine eigenen homosexuellen

Anteile in praxi ausgelebt hätte.19 Wäre ihm Walter Schleifs20 Abhandlung

"Goethes Diener" (eine exemplarische literaturgeschichtliche Arbeit,

die unbedingt eine Neuauflage verdiente) bekannt gewesen, hätte er sie für die

eigenen Forschungen nicht unberücksichtigt lassen können, aber das Buch

erschien erst 1965, nachdem Eisslers Monumentalwerk in den USA bereits

veröffentlicht war.

In dem Band finden sich aus dem Weimarer Archiv höchst aufschlussreiche und dort erstmals

veröffentlichte Briefe von Goethes Diener Philipp Seidel an dessen Freund

Johann Adam Wolf in Frankfurt. Am 23. November 1775 nachts elf Uhr schreibt er

ihm: "[...] Ich lebe hier so, daß mir eure Briefe die einzige Unterhaltung

seyn müßen. Ich hab alles Arbeit genug, Eßen, Trinken und... (griechische Buchstaben,

die vermutlich 'Geld' bedeuten. W.S.) und –nur keine Liebe, keine

Seele, der ich mich mittheilen könnte. Es ist ein müßiges, steifes üppiches

Volk, daß einem oft unleidlich wird. Ihr ganzes Verdienst ist, daß sie Bücher

lesen und dadurch noch unerträglicher werden. [...]"21 Geheimbuchstaben auch in einem anderen

Brief...

Zwei Jahre später klingt alles ganz anders. In der Zwischenzeit

muss Entscheidendes passiert sein:

"Weimar den 15. Octbr. 1777. Abends.

Also ich will Dir

lieber sagen, daß wir eine Köchin, und pp. ich nun eine ordentliche Haushaltung

zu dirigiren haben. Ich habe nur so viele Freude über unsere Lebensart, gieb

nur einmal acht, wie das weitergeht und, oder alle mein prophetisches Gefühl

müßte mich betrügen, ob wir nicht die Anherrn und Erbauer eines Dörfgens, oder

Vorstadt oder Burg wenigstens werden und man nicht nach ein paar Hundert Jahren

sagen wird, da geht Goethes und seines Philipps Geist um, einander umschlungen

führend. O daß ich meine Seele aushauchen könnte in Liebe zu diesem Manne und

würdig wäre dem Gott zu danken, der mir so viele Seeligkeit bei ihm zu kosten giebt.

Wir haben das ganze

Verhältniß wie Mann und Frau gegeneinander. So lieb ich ihn, so er mich, so

dien ich ihm, so viel Oberherrschaft äußert er über mich.

Aber warum vertrau ich dem

Papier, was mir ein heiliges liebes Geheimniß ist. Ich weis nicht, wie ich dran

komme, Dir davon zu schreiben. Allein ich muß! ich mögt es aller Welt sagen,

was mein Herz hier empfindet und finde dann kaum einige Geschöpfe, denen ichs,

und das wie eine Staatsheimlichkeit, anvertrauen mag.

Leb wohl. Ich bin

zu glücklich, als daß ich davon reden könnte."22

Das sind

unmissverständliche Worte erfüllter Liebe, auch wenn Schleif, der sein Buch

unter dem muffigen DDR-Regime herausgab, sogleich abwiegelt: "Der Brief

ist wohl mehr als literarischer Versuch zu werten."23 Aber er klingt anders und wesentlich

authentischer als Goethes säuselnde Lippenbekenntnisse gegenüber Fritz Jacobi.

En passant

griff Rainer J. Kaus in seiner

Dissertation24 das Thema auf und gelangte bereits 1994 zu demselben Schluss:

"Für den Psychologen kann indessen nach einem solchen vertraulichen Brief

und den sonst bekannten Fakten kaum ein Zweifel darüber bestehen, daß Goethe

seine homosexuellen Anteile zu dieser Zeit auch ausagiert hat."25

Eine weitere

Argumentation des Autors erscheint aber reichlich kühn; er stützt sie auf

Goethes Gedicht "An den Mond", in dessen Erstfassung (1778) die Verse stehen:

Seelig wer sich vor der Welt

ohne Haß verschließt

einen Mann am Busen hält

und mit dem genießt

Was den Menschen unbewußt

oder wohl veracht

durch das Labyrinth der

Brust

wandelt in der Nacht

In der Druckfassung (1789) hat

Goethe das Wort Mann gegen das unverfängliche Wort Freund

ausgetauscht; pikant, dass Frau von Stein die heikle Stelle, in der sie wohl

einen Affront gegen sich vermutete (der Liebsten Auge am Gedichtanfang

war ihr dann doch zu wenig als Mann-am-Busen-Alternative), eigenhändig

und moralinsauer umdichtete ("An den Mond in meiner Manier"):

Seelig wer sich vor der Welt

ohne Haß verschließt

seine Seele rein erhält

ahndungsvoll genießt

Was den Menschen unbekant

oder wohl veracht

in den Himlischen Gewand

glänzet bey der Nacht.

Eindeutig erweist sich der

"unreine" Goethe als der bessere Dichter.

In jeder Sittengeschichte lässt

sich nachlesen, dass nicht selten sexuelle Begierden der Herrschaften zu ihrem

Hauspersonal entbrannten. Das beginnt in biblisch-feudalen Urzeiten mit

Potiphars Weib und dem widerstrebenden Diener Joseph und endet allgemein erst

mit der Verarmung des Bürgertums, als es sich dienstbare Geister zur

Hausbesorgung nicht mehr leisten kann. In Bühnenstücken des 18. und 19.

Jahrhunderts steigt der Hausherr gern der Magd oder der Zofe seiner Frau nach,

jedoch kaum jemals seinem Diener (allenfalls subtextual-dezent). Realiter

dürfte es aber durchaus vorgekommen sein und kam auch vor, selbst in höchsten

Kreisen: man denke nur an König Friedrich II. ("der Große") und

seinen geliebten Kammerdiener Fredersdorff (was fundamentalistische Freunde von

Preußens Glanz & Gloria bis heute nicht verschmerzen können).

Homosexualität im 18. Jahrhundert

mußte diskret gelebt werden. Sie wurde mit der Todesstrafe bedroht, die für

dieses Delikt erst 1787 in Österreich, 1791 in Frankreich und 1794 in Preußen

abgeschafft wurde. Im Mittelalter und später noch, tief bis ins 17. Jahrhundert, wurden Homosexuelle nach Hexenart

gern verbrannt: Teufel und Feuer bildeten eine definitive Allianz.26

Der neue § 1064 im

"Allgemeinen Landrecht für die preußischen Staaten" lautete nun:

Sodomiterei [Der Begriff "Homosexualität" tauchte zum ersten Mal

erst 1869 in einem anonymen Emanzipationspamphlet auf; Autor war der

deutsch-ungarische Literat und Übersetzer Károly Mária Kertbeny (Karl Maria

Benkert).] und andere dergleichen unnatürliche Sünden, welche wegen ihrer

Abscheulichkeit hier nicht genannt werden können, erfordern eine gänzliche

Vernichtung des Andenkens.

Es soll daher ein solcher Verbrecher,

nachdem er ein- oder mehrjährige Zuchthausstrafe mit Wilkommen und Abschied [d. h. mit Prügel. Als Jurist müßte Goethe diesen Terminus

technicus gekannt haben; spielt sein Gedicht "Willkommen und

Abschied" -Titel der endgültigen Fassung von 1810-, das in der ersten

Fassung von 1789 noch "Willkomm

und Abschied" hieß, darauf an?] ausgestanden hat, aus dem Ort seines

Aufenthaltes, wo sein Laster bekannt geworden ist, auf immer verbannt und das

etwa gemißbrauchte Tier getöhtet, oder heimlich aus der Gegend entfernt werden.

Wer jemand zu dergleichen

unnatürlichen Lastern verführt und mißbraucht, der ist doppelter Strafe

schuldig. Machen sich Eltern, Vormünder, Lehrer oder Erzieher dieses

Verbrechens schuldig, so soll gegen dieselben 4-8 jährige Zuchthausstrafe mit

Wilkommen und Abschied stattfinden.

Der historischen Wahrheit

halber darf nicht verschwiegen werden, dass

im gesamten 18. und 19. Jahrhundert in ganz Europa durch Staatsmacht

weniger Homosexuelle zu Tode kamen als in den nationalsozialistischen

Konzentrationslagern. Die Repression

Homosexueller bestand in Haftstrafen oder schikanöser Observation und

Registrierung.

Warum sollte, was dem Monarchen

Friedrich recht war, Goethe nicht billig gewesen sein? Im Schutz der eigenen

vier Wände bestand kaum die Gefahr einer Entdeckung, und Standesdünkel war

Goethe fremd, wie er ja auch später mit seiner Brautwahl bewies. Wenn es

körperliche Kontakte zwischen Goethe und Seidel gegeben haben sollte, handelte

es sich dabei nicht um sexuelle Ausbeutung eines Abhängigen, sondern geschah

einvernehmlich, denn zweifellos war Seidels Empathie für Goethe groß, und

umgekehrt war zumindest freundliche Sympathie vorhanden. Da Goethe durch seine Schwester Cornelia für

Frauen sexuell blockiert war, darf weniger eine konstitutionelle

"Neigungshomosexualität" angenommen werden, sondern eher -und nur-

eine surrogative "Nothomosexualität", wie sie auch in geschlossenen Männergesellschaften

unter Kriegskameraden, Strafgefangenen, Seeleuten oder Klosterinsassen vorkommt

(die durchaus nicht ohne Zuneigung sein muss).

Wenn es denn nun so

war, wie hier geschildert- beschädigt dies Goethes Bild, bringt dies das von

der Kulturindustrie auf den Sockel gehievte Denkmal zum Wanken? Nein, nicht im

geringsten (Homosexualität ist längst kein Makel mehr oder nur in dumpfen

Hirnen), und solches war auch niemals beabsichtigt. Es ist nur ein Mosaiksteinchen zu Goethes Biographie. Vielleicht wird man aber von ihm den einen oder anderen Satz zukünftig nuancierter lesen. Und es ist gut zu wissen, dass auch Genies nur Menschen aus Fleisch und Blut sind, was

durch verblendende Idolatrie oft in Vergessenheit gerät.

Wer war dieser

Philipp Friedrich Seidel? Geboren wurde

er am 7. April 1755 als Sohn eines Spenglers in Frankfurt. Trotz eigener

mäßiger Schulbildung war er schon mit 17

Jahren Hauslehrer in angesehenen Familien, so wurde auch Goethes

Schwester Cornelia seine Schülerin. Zum Abschluß ihrer Ausbildung schenkte sie

ihm ein silbernes Petschaft, mit dem er lebenslang siegelte. Es zeigt einen

Vogel, der seinem Bauer entfliegt, umrandet von der Devise: "La liberté

fait mon bonheur." Manchmal sagt ein Geschenk mehr aus über den

Schenkenden als über den Beschenkten.

Es lag auf der

Hand, dass Goethe den erprobten Bediensteten 1775 nach Weimar mitnahm. Am 25.

März 1776 schreibt Wieland in einem Brief: "Er hat sich ein Haus

gemiethet, das wie eine kleine Burg aussieht, und es macht ihm großen Spaß, daß

er mit seinem Philipp ganz allein sich im Nothfall etliche Tage gegen ein

ganzes Corps darinn wehren könnte, insofern sie ihm nicht das Nest überm Kopfe

ganz anzündeten."27

Für die Weimaraner

gehörte Seidel bald untrennbar zu Goethe. Eine Lästerzunge nannte ihn seine

"vidimirte [beglaubigte] Copie"28. Dazu erläutert Walter

Schleif: "Karl von Lynker, der als Spielgefährte der drei Söhne der Frau

von Stein sehr bald im engsten Freundeskreise Goethes lebte, erzählte als alter

Mann: 'Seine steife Haltung, die enge Bewegung seiner Arme und sein

Perpendikulargang fielen allgemein auf. Spaßhaft genug hatte ihm das Schicksal

einen Bedienten, nur unter dem Namen Philipp bekannt, zugeführt, der, obgleich

etwas kleiner, fast eine gleiche Gestalt mit ihm hatte und seine Bewegungen so

treu nachahmte, daß man oft versucht war, ihn von weitem für Goethe selbst zu

halten. Dieser Philipp war der nachmalige Rentamtamt Seidel.' [...] Auch

Böttiger berichtete: 'Goethe... schickte... seinen Bedienten (der beiläufig in

Allem seinem Meister nachahmte, so ging, den Kopf schüttelte, sprach usw.).'"29

Goethe war nur 1,69m

groß, wie DDR-Wissenschaftler, die 1970 seinen Sarkophag in der Weimarer

Fürstengruft öffneten, um seine Gebeine zu konservieren, mit einer

zuverlässigen Methode rekonstruierten (und unautorisiert ausplauderten, was die Weimarer Gralshüter erheblich verstimmte). Seidel war also figürlich etwas kleiner.

Und er dürfte ähnlich schlank, ja, schmächtig gewesen sein wie Goethe bis zu

seiner Verbindung mit Christiane Vulpius, in deren Gesellschaft Essens- &

Trinkfreuden zunahmen. Bedauerlicherweise existiert kein Porträt von Seidel,

nicht einmal ein Scherenschnitt (obwohl er selbst diese Kunst beherrschte), so

dass wir seine Physiognomie nicht kennen. Hatte er ein hübsches Gesicht? Wäre

ein Porträt überliefert, hätten Seidels Nachkommen damit gewiss den

Goethe-Seidel-Briefband geschmückt. Und auch in Archiven ist keines auffindbar.

Es gibt Konterfeis von Hinz und Kunz aus der Weimarer Goethezeit, aber kein

Bildnis dessen, der länger als zehn Jahre Goethes Nächster war. Hat der

Bilderbann Methode?

Wie pubertierende Fans heute

mit ihren Pop-Idolen betreibt Seidel Identifikation durch Mimikry- als

vermeintlich höchsten Ausdruck von Liebe, aber auch von Wichtigtuerei. Weniger

erstaunlich sein unreifes, von Unselbständigkeit geprägtes Verhalten (obwohl er

immerhin bereits 21 Jahre alt war) als dessen Akzeptanz durch Goethe- wahrscheinlich

fütterte es seinen Narzissmus.

Im April 1776

schenkte Herzog Carl August Goethe, um ihn an Weimar zu ketten, das außerhalb

des Städtchens gelegene Gartenhaus am Stern. Es war eine elende Bruchbude,

deren Sanierung jahrelang dauerte. Seidel leitete die Bauarbeiten und besorgte

anfangs nach eigenen Worten "als völlige Haushälterin die Wirtschaft"30, wozu auch noch eine billige Stadtwohnung gehörte (das Palais am

Frauenplan schenkte der Herzog Goethe erst 1793). Goethe an Frau von Stein:

"Mir hat Philipp noch einen Eyerkuchen gebacken." Seidels Eifer ging

so weit, dass er sogar Goethes Wäschebestand inventarisierte; so ist die aparte

Nebensächlichkeit überliefert, dass Goethe 178 Unterhosen und ähnlich viele

Hemden besaß, und alles aus Seide. Ob da selbst ein Karl Lagerfeld mithalten

kann?

Die Hütte ist für

Goethe kein Luxusdomizil: "Da schläft er in einer Kammer, mit einem

fichtenen Schragen, auf dem Strohsack. Oft schläft Philipp Seidel mit ihm im

gleichen Raum. Sie führen lange Nachtgespräche, wenn Goethe von der Redoute

oder einer Liebhaberaufführung zurückgekommen ist."31

Bald kommen weitere Bedienstete

hinzu: im Dezember 1776 Christoph Erhard Sutor, der Sohn eines armen Bäckers

aus Erfurt, drei Jahre jünger als Goethe; danach auch noch als Bursche der

16-jährige Johann Georg Paul Götze sowie dessen Mutter als Hauswirtschafterin

und die alte Dorothee Wagenknecht als Köchin. Seidel ist der Personalchef.

Eines Tages steht

noch "ein kleiner wilder Schweizerbube"32 mit seinem Spitz Hänsli und einer langen Tabakspfeife vor der

Tür: "Ein romantischer Offizier hatte ihn in den Schweizer Bergen

aufgegriffen und 'Peter im Baumgarten' genannt nach der Stelle, wo er ihn fand

[...] der Offizier ging nach Amerika in den Krieg und fiel. "33

Es ist à la Boheme eine Art Jugendherberge,

komplettiert mit Fritz von Stein, die Goethe eröffnet hat. Man könnte meinen,

dass es dabei um sexuelle Ersatzhandlungen ging (ein 'House of boys' für den

Eigenbedarf war es nicht, kein Ort für die 'heroische Leidenschaft', wie

Päderastie zu Goethes Zeiten auch genannt wurde), aber groß in Mode stand

damals gerade Erziehung in der Nachfolge von Rousseau. Es wurde pädagogisch

viel experimentiert, und das erweckte auch Goethes Interesse. Darum hatte er

dem Grafen von Lindau versprochen, sich um dessen Mündel kümmern.

"Der Junge ist

nun mein", schreibt Goethe triumphierend an Lavater, seinen Schweizer Guru

zu jener Zeit: "Ich will sehen, obs glückt, was ich mit ihm vorhabe."

Es glückte nicht: "Der Junge ist begabt, aber nicht zu zähmen, er beschmiert

Goethes Gipsbüsten mit Tinte, rückt aus, verübt Streiche [...] Fleißig ist er

nur in anderer Beziehung: Er macht der Pfarrerstochter ein Kind, muß sie

heiraten und zeugt fünf weitere Nachkommen. Dann verschwindet er für immer,

vielleicht nach Amerika auf den Spuren seines ersten Gönners. Die Familie fällt

der Gemeinde zur Last, ein Patenkind Goethes ist darunter. Goethe [...] (hätte)

den trotzigen und verlorenen Buben [...] wohl besser auf seiner Alm gelassen

[...]"34 Auch die

Erziehungsversuche an Fritz von Stein bleiben unbefriedigend; erst viel später

gelingt es diesem, sich in preußischen Diensten beruflich halbwegs zu

etablieren.

Am 11. Juni 1776,

ungefähr ein halbes Jahr nach seiner Ankunft in Weimar, war Goethe vom Herzog

mit dem Titel eines Geheimen Legationsrats zum Mitglied des Geheimen

Conseils ernannt worden. Dazu, kaum übertrefflich nobel-elegant, Goethes

Biograph Richard Friedenthal: "Es ist eine veritable Freundschaft,

fast Liebschaft, und sie wird jetzt, wie Goethe schreibt, zu einer Ehe. [...]

Zweifellos ist dabei auch ein erotisches Element im Spiele, das durchaus nicht

physischer Natur zu sein braucht. Karl August ist der Mann, der Werbende,

Goethe der weibliche Partner, er läßt sich umwerben. [...] Goethe schläft auch

immer wieder 'beim Herzog' [...] Fast vor jeder wichtigeren Entscheidung steht

dieser Eintrag in seinem Tagebuch. In langen Nachtgesprächen wird da alles

durchgenommen, was das Herz und den Kopf bewegt. [...] Goethe berät den Freund

bei dessen vielfachen Liebeleien und auch in den sehr viel heikleren Fragen

seiner Ehe. Berufungen, Stellenbesetzungen werden diskutiert, die Beziehungen

zu den benachbarten Fürstenhöfen [...] Es ist der kurioseste Ministerrat, der

sich denken läßt, so von Bett zu Bett oder nebeneinander auf einem breiten

Kanapee.

Aber dieses Treiben

muß auch in Zusammenhang mit der Zeit gesehen werden. Goethe ist Favorit, und

überall in Europa regieren die Favoriten oder Favoritinnen. Man spricht von der

Kabinettspolitik, aber man könnte ebensogut von der Bettpolitik im 18.

Jahrhundert reden. [...] unleugbar, die Akten und Goethes Privatakten, seine

Tagebücher beweisen es deutlich, lebt er eine ganze Weile fröhlich dies

Günstlingsleben."35

Goethe begleitete

den Herzog häufig auf die Jagd, und nicht nur auf Wild. Der Homerübersetzer

Johann Heinrich Voß in einem Brief voller Entsetzen (und also insgeheim

neidisch): "In Weimar geht es schrecklich zu. Der Herzog läuft mit Göthen

wie ein wilder Pursche auf den Dörfern herum, er besauft sich und genießet

brüderlich einerlei Mädchen mit ihm. Ein Minister, der gewagt hat, ihm seiner

Gesundheit halber die Ausschweifungen abzuraten, hat zur Antwort gekriegt: Er

müßte es tun, sich zu stärken."36

Carl Augusts Frau

Luise war von erbarmenswerter Hässlichkeit: lang und dürr und asexuell. Carl

August hatte sich ihrer erbarmt und sie aus dynastischen Erwägungen geheiratet.

Die Darmstädter Prinzessin war bereits vorher am russischen Hof von Katharina

der Großen, als diese Brautschau für ihren Sohn hielt, beim ersten Anblick

entsetzt ausgemustert worden.

So entwickelte sich

Carl August zum exzessiven Schürzenjäger, der die Töchter seines Landes

reihenweise schwängerte. Die männliche Brut wurde zu den Jägern und Förstern

gesteckt; man erkannte sie daran, dass der Herzog sie duzte, während er seine

gemeinen Untertanen sonst in der dritten Person anzureden pflegte. Goethe

dürfte bei den herzoglichen Sexualprotzereien nicht zum Zuge gekommen sein (er

sah zwar besser aus als der grobschlächtige Herzog, war aber eben nicht der

Landesherr) und blieb daher auch, im Gegensatz zu Carl August, von

Geschlechtskrankheiten verschont.

Die Kunde vom

"Genietreiben" in Weimar verbreitete sich wie ein Lauffeuer in

deutschen Landen. Klopstock, der Doyen der altdeutschen Literatur ("Der

Messias"), fühlte sich bemüßigt, Goethe in die Schranken zu weisen, der

ihm, was zu einem lebenslangen Bruch führte, frech antwortete: "Verschonen

Sie uns in's künftige mit solchen Briefen [...]" Aber Klopstock gelang es

immerhin, durch ein Machtwort den Grafen Friedrich zu Stolberg, einen der Nacktbader, von dem Sündenpfuhl fernzuhalten.

Es gab aber

ebenfalls viel harmlosen Zeitvertreib, an dem auch Seidel teilnahm:

Schlittschuhlaufen, Fechten, Schießen, Tanzen, Schwimmen zu jeder Jahreszeit,

Theater spielen- neben Goethe stand in kleinen Rollen auch sein Philipp auf der

Bühne. Es scheint so, als ob Goethe erst jetzt, mit erheblicher Verzögerung,

aber nun mit Volldampf, seine Pubertät auslebte.

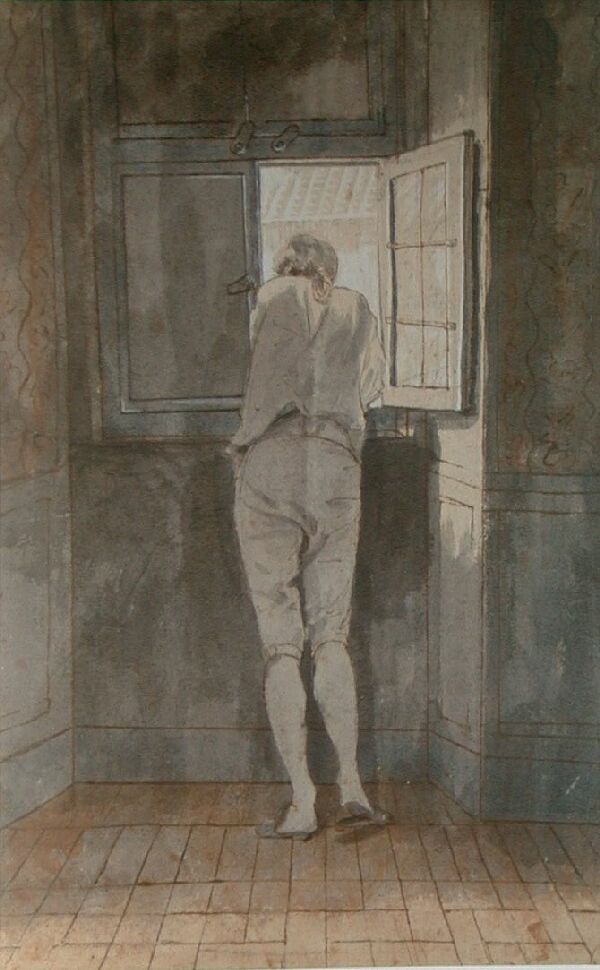

Seidels

Hauptaufgabe bestand in den Schreibarbeiten eines Sekretärs: Er schrieb Goethes

Manuskripte ab, führte auf der zweiten Schweizer Reise 1779 sogar das Tagebuch

und erledigte alle Korrespondenz, so auch mit Goethes Mutter, der er etwa zu

schreiben hatte: "Der Geh. Leg. Rath ersucht die Frau Räthin ihme aufs

Frühjahr wieder einige Bouteillen oder Krüge ganz a l t e n Wein in

seinen Keller zu schaffen."37 Und da er auch

sonst Frau Aja eifrig mit Nachrichten aus Weimar versorgte, nannte sie ihn

lobend "Herrn Goethens Blitz pagen"38. Seidel korrespondierte meistens selbständig, ohne Diktat, nur

nach Absprache. Seine Handschrift war der Goethes täuschend ähnlich. Im

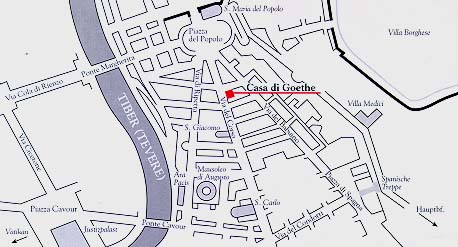

"Egmont" hat der Dichter mit diesen Fähigkeiten den Geheimschreiber

Richard charakterisiert, was gleichzeitig seine Wertschätzung Philipp Seidels

bezeugt und vielleicht auch ein versteckter Liebeswink war.

Und Seidel dichtete

sogar, zwar brav-epigonal, aber niemals niveaulos ("Ich geh nun so gerne/

in stiller Nacht allein,/ zu sehn die lieben Sterne,/ den klaren Mondenschein./

Ach, nach dem Taggetümmel/ lab ich recht inniglich/ an diesem schönen Himmel/

für alles Übel mich."39). Wieland veröffentlichte einiges davon in seinem "Teutschen

Merkur" und schenkte ihm alle erschienenen Ausgaben der Zeitschrift in

gebundenen Bänden.

Daneben versuchte

Seidel sich auch als Unternehmer- erfolglos. Dr. C.A.H. Burkhardt, der

Herausgeber der Italienbriefe Goethes an Seidel, berichtet, er habe "auf

eigene Rechnung eine Leinwandspinnerei betrieben, bei der er in der Folge an

fünfzig Personen beschäftigte; er etablierte einen Strumpfverlag, wahrscheinlich

für die Nachbarstadt Apolda ohne daß Goethes Interesse im mindesten in den

Hintergrund gedrängt wurde. Es gehörte eben die volle Dehnbarkeit eines

dreiundzwanzigjährigen Menschen dazu [...]"40. Die Produktion litt stark unter Absatzschwierigkeiten. Dem

Herzog ließen sich Subventionen -Goethe hatte geraten, sie zu erbitten- nicht

abluchsen (schon damals musste der Mittelstand darben), und so blieb Seidel auf

8 615 Paar Strümpfen sitzen. Damit war die Karriere in dieser Branche aber noch

nicht beendet. Charity nach dem Flop: 1781 wurde er "Begründer der laut

Beschluß der Kriegskommission ins Leben gerufenen Spinn- und Strickschule armer

Soldatenkinder, die so lange Seidel die Aufsicht führte, wohl gedieh und viel

Segen für eine anerkannt bedürftige Klasse der Weimarischen Bevölkerung

gebracht hat"41.

Seidels Jahresgehalt

in Goethes Diensten betrug nur 50 Taler. Darum stellte Seidel seinem Herrn auch

obendrein kleine Extras in Rechnung (Naschereien wie Rahm, Obst nach Saison,

Haarnadeln, Tabak, Pfeifenrohre, Pfeifendeckel, Bücher, Klaviermiete, Kosten

für einen eigenen Garten, Vergnügungen wie "das Trampelthier zu

sehen"42)- das kann sich nur

ein Geliebter erlauben, und der Liebhaber tolerierte es gnädig. Und obwohl

Goethe die "Schmauchlümmel" zuwider waren, durfte Seidel sich die

Freiheit herausnehmen, in seiner Nähe zu rauchen.

Goethe, der bereits

in ganz Europa Berühmte, reiste unter dem Pseudonym Jean Philippe Möller gen

Italien, er verschmolz also seinen (französisierten) Vornamen mit dem Seidels. Das

dürfte keineswegs eine zufällige Namenshochzeit gewesen sein, sondern die

Beurkundung des gelebten Fait accompli-

und auch ein Trostpflaster für den Zurückbleibenden.

Von den Briefen,

die Goethe auf seiner Italienreise an Seidel schrieb, sind 31 überliefert. Sie

finden sich verstreut gedruckt in der Weimarer Ausgabe und gesammelt in einem

Separatband43 , der in der Wiener

Verlagsbuchhandlung erschien, die Seidels Sohn Ludwig Wilhelm gründete. Die

Originale hat die Familie Seidel verhökert; sie gehören heute zum Bestand der

Pierpont Morgan Library in New York.

Philipp Seidel war

für Goethe in Italien der wichtigste Briefpartner, der für ihn in Weimar eine

Fülle von Aufgaben zu erledigen hatte- zuallererst die Organisation des

Geldnachschubs; dann Angelegenheiten, die den Hausstand und Verlagsgeschäfte

betrafen, schließlich fungierte er als Kontaktperson zur Heimat und versorgte

Goethe mit Neuigkeiten aus Weimar und Weimar mit Neuigkeiten aus Rom.

An die 16 Tage war ein

Brief vom Absender bis zum Empfänger unterwegs, und Goethes Vertrauen in die

Post muss ungebrochen gewesen sein, denn sonst hätte er ihr kaum die

unkopierten Originalmanuskripte der "Iphigenie" und des

"Egmont" anvertraut- bekanntlich gingen die Stücke aber nicht

verloren.

Der Ton in Goethes Briefen an

Seidel wird herzlich, wenn die Geschäfte abgehakt sind: "Ich freue mich

daß du wohl bist u. meiner in Liebe gedenkst. Gehe deinen Weg fort, sey fleisig

in deinem Ämtgen, sey aufmerksam auf das, was sodann am nächsten liegt u. sieh

dich manchmal zur Erhohlung in einem weitern Felde um. Ich bin wohl u.

vergnügt." (17. Februar 1787)

Seidel war so vertraut mit

Goethe, dass dieser sogar seine literarische Kritik zuließ: "Was du von

meiner Iphigenie sagst, ist in gewissem Sinne leider wahr. Als ich mich um der

Kunst und des Handwerks willen entschließen mußte, das Stück umzuschreiben, sah

ich voraus, daß die besten Stellen verlieren mußten, wenn die schlechten und

mittleren gewannen. Du hast zwei Szenen genannt, die offenbar verloren haben.

Aber wenn es gedruckt ist, dann lies es noch einmal ganz gelassen, und du wirst

fühlen, was es als ganzes gewonnen hat. [...] Übrigens bleibe ja dabey, und ich

fordere dich dazu auf, mir über alles, was mich selbst angeht, und was du sonst

gut finden magst, deine Meinung unverhohlen, ja ohne Einleitung und

Entschuldigung zu sagen. Ich habe dich immer als einen meiner Schutzgeister

angesehen, werde nicht müde, dieses Ämtgen auch noch künftig beyher zu

verwalten."(15. Mai 1787)

Das Verhältnis von Goethe und

Seidel übersteigt bei weitem eine Herr-Diener-Beziehung: "Die Verhältniße

die du mir, gleichsam in einem Spiegel hinstellst, wollen wir der Zeit zu

entwickeln überlaßen. Soviel kann ich dir sagen, daß deine Gedanken sehr mit

den Meinigen zusammentreffen; ja biß auf geringe Modifikationen, dieselbigen

sind. [...] Sieh was etwa in meinem Hauswesen, sich rücken u. legen läßt, ich

überlaße alles deinem Gutdüncken. [...] Sage mir sonst über eins u. das andere

deine Meinung, und bediene dich indeß meines Hauses und des Meinigen, zu deiner

Nothdurft u. zu deinem Vergnügen. [...] Ich wünsche daß unsre gegenwärtige

Correspondenz alles wegheben möge, was zwischen einem unbedingten

wechselseitigen Vertrauen stehen könnte, denn ich hoffe du sollst mir, bey

meiner Zurückkunft u. in der Folge mehr werden als du mir jemals warst."

(18. August 1787)

War ein von Seidel brieflich

angezettelter Zwist vorausgegangen, der Goethe fast schon ein eheähnliches

Versprechen abnötigte? Leider sind Seidels Briefe an Goethe in Italien nicht

erhalten, lediglich acht andere aus den Jahren 1789-1799 lagern im Weimarer

Archiv. Ihr Ton ist geschäftsmäßig distanziert und auf Wahrung der Form

bedacht. Gern wüsste man, wie der Ton in Seidels Briefen nach Italien klang: Hat

er sich zu Intimitäten hinreißen lassen? Hat er Goethe vielleicht geduzt (wie

dieser privat Carl August duzte, in der Öffentlichkeit mit ihm aber 'per Sie'

war)?

In der Goethe-Biographik

wird immer wieder kolportiert, Goethe habe 1797 (am 7. Juli; im Tagebuch wird

er sich über die "schöne grüne Farbe der Flamme" freuen, "wenn

das Papier nahe am Drahtgitter brennt") in einer 'Lebenskrise' a l l e

vor 1792 empfangenen Briefe verbrannt, was natürlich Unsinn ist, denn

sonst gäbe es keine Regest-Ausgabe der "Briefe an Goethe" mit zahllosen

Episteln, die vorher datiert sind. Aber hat Goethe vielleicht bei dieser Aktion

Cornelias Briefe verbrannt? Und möglicherweise auch die von Philipp Seidel?

Oder liegen letztere vielleicht immer noch unter Verschluss in irgendeinem

Archiv (wie früher das von den Goethe-Verwaltern lange Zeit unterdrückte

Gedicht "Das Tagebuch", in dem "Meister Iste" schlappmacht

und Schuldgefühle den Ehebruch verhindern), weil sie vermeintlich Goethe

kompromittieren könnten? Briefe zu verbrennen, bedeutet Tabula rasa zu machen,

sich Unangenehmes vom Hals zu schaffen, ist endgültiger Abschied, aber auch

Vernichtung eventuell anstößiger 'Beweismittel'. Und Goethe hatte eine Vorliebe

für Geheimniskrämerei: "Was ich geworden und geleistet, mag die Welt

wissen, wie es im einzelnen zugegangen, bleibe mein eigenstes Geheimnis."

Das ist auch ganz Mephistos Maxime:

Das Beste, was du wissen

kannst,

Darfst du den Buben doch

nicht sagen.

Am 12. Juli 1788 erlosch Seidels Stern im Goethe-Kosmos: an diesem für ihn so luguberen Tag begegnete ein "vulgäres Blumenmädchen" (Charlotte von Stein, vor

Eifersucht schäumend) dem Dichter, und "die Kleine" (Friedrich

Schiller nannte sie lebenslang so) namens Christiane Vulpius avancierte

unverzüglich zu seinem "Bettschatz" (Frau Aja, unverblümt). 1806 hat

Goethe sie geheiratet. Sexuell war er an seinem Ziel angekommen (das

Geschlechtsleben dürfte rege gewesen sein, wie fünf Geburten bekunden, von

denen allerdings nur Sohn August lebensfähig war; die kurze enge Bettkiste des Witwers im Schlafkabinett

neben seinem Arbeitszimmer animiert den heutigen Betrachter zu keinerlei

erotischen Phantasien). Kurze Zeit später verließ Philipp Seidel das Haus.

Seine Verletzung muss unbeschreiblich gewesen sein.

Am 5. Januar 1789 heiratet er wie aus verzweifeltem Trotz die

Jungfer Dorothea Carolina Frankin, es waren "wohl mehr Versorgungsprobleme

als himmelstürmende Liebe, die ihn zu diesem Schritte bewogen"44. Immerhin reichte es für die Zeugung von einer Tochter und zwei

Söhnen. Und 1799 wurde ein Haus gebaut, ein stattliches.

Um sich seinen Diener noch leisten zu können, hatte Goethe 1785

Seidel als Kammerkalkulator bei der Weimarer Regierung untergebracht. In dem

Bewerbungsschreiben Seidels vom 1. September 1785 heißt es:

"Ich habe mich, solange ich bey Höchst Ihro

Geheimenrath von Goethe in Diensten stehe, beflißen, mir verschiedene

kameralische Kenntniße zu erwerben, besonders aber habe ich das Rechnungswesen,

sowohl durch Lesen der besten Bücher, als auch durch eigene Übungen, wozu ich

mannichfaltigen Anlaß und Gelegenheit gehabt, mir bekannt und geläufig gemacht.

Im Vertrauen auf Ew. p. höchste Gnade wage ich nunmehr die

unterthänigste Bitte Höchdieselben mögen geruhen, mich bey dem

Rechnungsdepartment auf irgend eine Weise anstellen und mir dadurch Gelegenheit

verschaffen zu laßen mich zu einem brauchbaren Diener täglich mehr auszubilden.

Diese Gnade will ich durch Fleiß und Treue zu verdienen mich

jederzeit auf das eifrigste bestreben. Der ich mit der tiefsten Unterthänigkeit

ersterbe [...]"45

Seidel erhielt, die Beförderung anderer überspringend, am 25.

November 1785 sein Anstellungsdekret als "Cammer Calculator", mit

einer Besoldung von 92 Talern pro anno

(Goethes Jahressalär betrug 1 600 Taler).

Bereits im folgenden Jahr schrieb er an Goethe nach Rom wegen einer

Gehaltsaufbesserung. Dieser warf sich für ihn sogleich beim Herzog brieflich

ins Zeug, mit gottähnlicher Attitüde: "Ich will ihn nicht unbedingt

empfehlen, weil er der Meinige war und im edelsten Sinne mein Geschöpf

ist; aber ich wünsche daß man ihn kennen lerne. [...] Er ist jung und auf eine

Zeit hinaus von ihm etwas zu hoffen.

Lassen Sie ihn prüfen, prüfen Sie ihn bey Ihrer Rückkunft selbst, ich

müßte mich sehr betrügen, wenn Sie in dieser Classe Menschen einen gleichen

fänden."46

Seidel erhält von Goethe die Rückmeldung: "Ich habe

gewissenhaft das Gute gesagt, was ich von dir dencke."47 Und in

einem anderen Brief an den Herzog bohrt er weiter: "Lassen Sie seine

Fähigkeiten prüfen, für seine Treue und Honnettetät steh ich."48

Am 19. Februar 1789 (nachdem Seidel schon Monate zuvor Goethes

Haushalt verlassen hatte) wird der Herzog von Goethe endgültig weich geklopft-

insgesamt eine psychologisch-strategische Meisterleistung: "Sodann wird das hiesige Rentamt [Behörde für die örtliche

Finanzverwaltung], durch Wirsings Retraite leer. Der Commissarius Seidel hat

sich dazu gemeldet, man traut ihm die Fähigkeiten zu, für seine Redlichkeit bin

ich bürge. Die Cammer scheint wohl für ihn gesinnt und ich glaube ihn besonders

vor seinen Competenten empfehlen zu dürfen. Ich bin überzeugt daß ausser den

gewöhnlichen Dienst Verrichtungen er der erste seyn wird, der den magischen

Schleyer, welcher die Renth Amts Geschäfte noch immer zudeckt, gerne und

freywillig wegzieht. Er kennt das Hockuspuckus recht gut, wodurch man Cammer und

Fürsten in ewigen Zweifeln und Dunckelheit zu halten weiß und selbst einiger

Verlust an eigenen Einkünften wird ihn nicht abhalten manches zu entdecken, das

auf die allgemeine Ordnung und Klarheit von nicht geringem Einfluß seyn

wird."49

Der Herzog folgte

Goethes Vorschlag, und Seidel trat im Mai 1789 sein Amt an. Er hatte eine

Kaution von 1 000 Talern zu stellen, was Goethe übernahm und von Seidel

folgendermaßen quittiert wurde: "Nachdem Seine Hochwohlgeb. der Herr

Geheimerath Johann Wolfgang von Goethe allhier, dadurch, daß Dieselben, zu

meinem unterthänigen Danke, die Gnade gehabt, wegen Ein Tausend Thaler, die ich

zu Bestellung meiner Dienstcaution bey Fürstl Cammer allhier von Fräulein

Carolinen von Volgstädt allhier ausgezahlt erhalten, zur Sicherung der

Creditricien zu expromittiren [jemand durch Übernahme seiner Schuld von seiner

Verbindlichkeit befreien], auf diese Summe mein Creditor geworden: So bekenne

ich mich nicht nur vermöge dieses Rückscheines zu dem erhaltenen Anlehn der

1000 thlr, welches ich zu Bestellung meiner Dienst-Caution bei Fürstl Cammer

würcklich verwendet habe, sondern verspreche auch, unter Verpfändung aller

meiner Habe, Hochgedachtem Herrn Geheimenrath für diese Summe gerecht zu seyn

und Hochdieselben, wegen der geleisteten Expromission für Capital und

Interessen zu 4 pc., zu iederzeit zu vertreten und schadlos zu halten.

Weimar, den 30 May

1789 Philipp

Friedrich Seidel."50

1792 kam es zu dem Kuriosum,

dass sich "der Herr Geheimerath" -schon vorher bei anderen ein

Pumpgenie, zum Beispiel beim befreundeten Darmstädter Kriegsrat Merck- von

seinem ehemaligen Diener die beträchtliche Summe von 1270 rthl lieh, die Goethe

über Jahre abstotterte, mit 4% Verzinsung, wie sie auch Seidel ihm für die

Kaution zu zahlen hatte. Der sonst eher affirmative Goethe-Biograph Emil Ludwig

kritisiert: "[...] als er ihm etwas von den 1200 Talern wiedergibt [...],

nimmt er durchaus den Herrenton an, als müßte der Gläubiger ihm recht dankbar

sein: 'Du erhältst hier eine schöne Partie Doppellouisdors.' [...] Jetzt, da

ihm jener aus seinem schnöden, von Goethe verachteten Reichtum etwas abgibt,

wird es mit kalter Geste ohne Dank zurückgegeben."51

Goethes chronische Geldnot endete erst 1826, als der Verleger Cotta 60 000

Taler für die 'Ausgabe letzter Hand' bezahlte (verlangt hatte Goethe 100 000)-

es war das höchste Honorar, das bis zu diesem Zeitpunkt ein Dichter in

Deutschland erhalten hat.

Vielleicht erkaufte sich Goethe

mit Seidels Karriereförderung auch dessen Schweigen über die gemeinsamen Jahre.

Richard Friedenthal: "Wir haben leider nur ganz wenige Einblicke in dies

einzigartige Verhältnis; vieles, was Seidel sah und hörte, schrieb er wohl auch

aus Treue und Rücksicht nicht auf. [...] Er könnte uns mehr über ihn erzählen,

als alles noch so eifrige Behorchen der Briefe und Tagebücher verrät. Er hat

geschwiegen."52 Heutige royale Butler in England könnten von Seidel

lernen.

Im neuen Amt hatte Seidel

soviel Zeit übrig, dass Goethe ihn extern auch noch jahrelang dazu benutzen

konnte, seine finanzielle Haushaltsführung abzuwickeln, mit der Frau Christiane

völlig überfordert war. Seidel (zweifelsfrei ein "analer Charakter")

kannte "das Rasseln des Geldkastens und aller Thaler Groschen und

Pfennige"53 bestens.

Weimar den 14 Febr 1799 Ihr GehorsamerPhFrSeidel"54

Walter Schleif kommentiert: "Der Sinn dieser dunklen Rede ist wohl der, daß Seidel sich vom 'Dienersein' durchgerungen hatte zum freien Gebaren der Gesellschaftsschicht seines ehemaligen Herrn [...]."

55

Eher jedoch ist anzunehmen, dass Seidel noch einmal zurückblickt auf sein privates Verhältnis zu Goethe und hiermit die endgültige innere Ablösung vom geliebten Herrn & Meister vollzieht, besiegelt durch einen brieflichen Schlussstrich. Nun endlich gilt auch für ihn: "La liberté fait mon bonheur."

Danach kam es nur noch zu flüchtigen Begegnungen: am 16. April 1800 notierte Goethe, mit anderen "nach Tisch bey Seidel am Jakobs thore" gewesen zu sein, wahrscheinlich, um das neue Haus zu besichtigen; im Tagebuch erwähnt er Seidel noch am 16. Juli 1804, dann erst wieder am 17. September 1812: "Bey Serenissimo im römischen Haus [...] Auf dem Weg Gespräch mit Rentsecretär Seidel."

Nicht ohne eine gewisse Verbitterung, aber auch mit Genugtuung äußerte Seidel selbst: "Ich lernte das Nein."

56

Allmählich dürfte ihm bewusst geworden sein, dass Goethe alle Menschen in seinem Umfeld zum eigenen Vorteil instrumentalisierte57, wie er es auch mit ihm getan hatte. Hinzu kam noch, dass Goethe mit zunehmendem Alter immer unleidlicher wurde, wie es der Tagebucheintrag eines Zeitgenossen beklagt: "Es ist keinem Menschen gesund, auch dem allerhöchsten nicht, wenn er allen Widerspruch entfernt, ihm aus dem Wege geht und nur lauter Affens verlangt. So ist es Jemand nicht gut, daß Schiller nicht mehr um ihn ist; denn der widersprach ihm doch zuweilen nicht nur mit Worten, sondern mit der Tat. Seitdem ist er nur mit solchen umgeben, die zu allem Ja sagen müssen, weil sie ihre Existenz nicht riskieren wollen."58

Dr. C.A.H. Burkhardt beschließt sein Vorwort zur Ausgabe der Goethe-Briefe an Seidel mit dem Satz: "Philipp Seidel aber starb geschätzt als Beamter und hochgeachtet von allen seinen Mitbürgern [...]"59

In der Tat hatte Seidel den sozialen Aufstieg ins gehobene Weimarer Bürgertum geschafft. Das ist allerdings nur die halbe Wahrheit. Ob Burkhardt die andere Hälfte vorsätzlich unterschlug, um die Familie Seidel zu schützen, oder aus Unwissen, bedarf hier keiner Klärung.

Goethe selbst schließt die biographische Lücke, in einem Brief, dem er ein "Blatt für Herrn Goullon, mit meinem Gruß mitzutheilen" anfügte. Goullon, der ehemalige französische Leibkoch der Herzoginmutter Anna Amalia, betrieb in Weimar das "Hotel de Saxe" mit angeschlossenem Weinrestaurant, aus dem auch Goethe oft Pasteten, Salate und andere Leckerbissen bezog, und war mit Seidel gut bekannt; der angehängte Bericht ist Goethes letzte überlieferte Erwähnung seines ehemaligen "Blitz pagen" Philipp Seidel:

"Die Theilnahme des Herrn Goullon an dem Schicksal des guten Seidels konnte ich nicht ohnbeachtet lassen und fragte daher bey meiner Ankunft in Jena sogleich nach dem Unglücklichen. Die erhaltenen Nachrichten überzeugten mich, daß nichts anderes noch Besseres hätte geschehen können, als ihn herüber zu schaffen. Er wüthete die erste Zeit; nun aber hat er sich beruhigt, spaziert mit dem Inspector im Garten, raucht Tabak und gefällt sich am Orte, ohne eigentlich zu wissen, wo er ist. Auch mit Herrn Geh. Hofrath Stark habe deshalb gesprochen, und alle Freunde können sich beruhigen daß er nirgend besser könne aufgehoben noch versorgt seyn. Eine mögliche Herstellung wird durch gute Behandlung auf alle Fälle vorbereitet.

Den 22. April Morgens. So eben besucht mich der Irrenhausinspector Eilenstein und bringt mir den Umständen nach gute Nachricht; was ich von ihm über die Behandlungsweise seiner Patienten gehört, überzeugt mich daß Seidel nicht besser aufgehoben seyn könnte. Hievon werden sich die Seinigen gleichfalls überzeugen, wenn sie von Zeit zu Zeit Erkundigung einziehen und zwar persönlich, wie auch schon geschehen ist."60

Die doppelte Versicherung, Seidel könne nicht besser "aufgehoben" sein, dürfte ein enormes latentes Schuldgefühl Goethes bezeugen. Den Gedanken, selbst einmal Seidel zu besuchen, verdrängte er in seiner bekannten ureigenen Thanatophobie, die bereits beim geringsten Kranksein begann. Friedrich Philipp Seidel starb ein halbes Jahr später, am 19. November 1820, im Jenaer "Irrenhaus" an "Schlagfluss" (Apoplexie). Zwei Tage später wurde er beerdigt. Kein Goethe hat ihn begleitet. Anmerkungen: 1 Satta,

Fiamma/ Zapperi, Roberto: Goethes

Faustine. Die Geschichte einer Fälschung.

Goethe-Jahrbuch 113/ 1996, S. 277ff.; Zapperi, Roberto: Das Inkognito. Goethes ganz andere Existenz in Rom. München: dtv,

2002 2 Eissler, Kurt R.: Goethe. Eine psycholanalytische Studie

1775-1786. Bd. 2. Frankfurt a. M.: Stroemfeld, 1986, S. 1156 3 Ebd., S. 1158 4 Friedenthal, Richard: Goethe. Sein Leben und seine Zeit. München:

Piper, 151986, S. 268f. 5 Rank, Otto: Das Inzest-Motiv in Dichtung und Sage. Grundzüge einer

Psychologie des dichterischen Schaffens.Leipzig-Wien: Deuticke, 1912 6

Springer, Brunold: Der Schlüssel zu

Goethes Liebesleben. Berlin: Verlag der Neuen Generation, 1926 7

Z.B.. Bode, Wilhelm: Weib und Sittlichkeit in Goethes Leben und Denken. Berlin: Mittler

& Sohn, 1916 oder Appel, Sabine: Im Feengarten. Goethe und die Frauen.

Stuttgart: DVA, 1998 8 Vgl. Schöne, Albrecht:

Schillers Schädel. München: C.H. Beck Verlag, 2002 9

Eissler, Bd.1, S. 706 10 Ebd., S.198 11 Zit. nach

Friedenthal, S. 370 12 Conrady, Karl Otto: Goethe. Leben und Werk. Bd. 1. Königstein/ Ts.: Athenäum, 1982, S. 125 13

Wilpert, Gero von: Goethe-Lexikon.

Stuttgart: Kröner, 1998 14

Pruys, Karl Hugo: Die Liebkosungen des

Tigers. Berlin: edition q, 1997 15 Hitschmann,

Eduard: Psychoanalytisches zur Persönlichkeit Goethes. (1932) In: Cremerius,

Johannes (Hrsg.), Neurose und

Genialität. Frankfurt am Main: S. Fischer,

1971, S. 151-181 16

Freud, Sigmund: Gesammelte Werke,

Bd.XII. Frankfurt am Main: S. Fischer, 1963, S. 26 17 Boyle, Nicholas: Goethe. Der Dichter und seine Zeit. Bd. 1: 1749-1790. Aus dem Englischen

von Holger Fliessbach. München: Beck, 1995, Bd. 1, S. 389f. 18 Müller, Friedrich von: Goethes Unterhaltungen mit dem Kanzler

Müller. Hrsg. von C.A.H. Burkhardt, Stuttgart: Cotta, 1870, S. 174 19 Eissler, Bd. 2., S. 1710 20 Schleif,

Walter: Goethes Diener. Berlin und Weimar: Aufbau, 1965 21

Ebd., S. 31 22 Ebd., S. 33 23 Ebd. 24

Kaus, Rainer J.: Anmerkungen zu

Goethe. Eine psychoanalytische Untersuchung über Goethe als Repräsentant deutscher Kultur. Diss., Groningen 1994 25 Ebd., S. 84 26 Vgl. zur Rechtsgeschichte der Homosexualität Derks, Paul: Die

Schande der heiligen Päderastie. Homosexualität und

Öffentlichkeit in der deutschen Literatur 1750-1850, Berlin: Rosa Winkel, 1990,

S. 140ff. 27 Zit. nach Schleif, S. 28 28 Dr. C.A.H. Burkhardt, Einleitung. In: Goethes Briefe an Philipp

Seidel. Wien: L.W. Seidel & Sohn, 21909, S. 4 29 Schleif, S. 28f. 30 Schleif, S. 30 31 Friedenthal, S. 205 32 Friedenthal, S. 231 33 Ebd. 34 Friedenthal, S. 231f. 35 Friedenthal, S. 199f. 36 Friedenthal, S. 191 37 Zit. nach Schleif, S. 42 38 Zit. nach Schleif, S. 45 39 Zit. nach Schleif, S. 65 40 Dr. C.A.H. Burkhardt, S. 6f. 41 Ebd., S.7 42 Schleif, S. 39 43 Goethes Briefe an Philipp Seidel. Mit einer Einleitung von Dr.

C.A.H. Burkhardt. Wien: L.W. Seidel & Sohn, 21909 44 Schleif, S. 76 45 Ebd., S.70 46 Ebd., S. 71 47 Ebd. 48 Ebd. 49 Ebd., S. 72 50 Ebd. 51 Ludwig, Emil: Goethe. Geschichte eines Menschen. Gütersloh: Bertelsmann, o.J., S. 388 52 Friedenthal, S. 206f. 53 Zit. nach Schleif, S. 79 56 Dr. C.A.H. Burkhardt, S. 17 57 Vgl.

Jens, Tilman: Goethe und seine Opfer. Eine Schmähschrift. Düsseldorf: Patmos,

1999 Literatur: Goethes

Werke (verschiedene Ausgaben) Goethes

Briefe an Philipp Seidel. Mit einer Einleitung von Dr. C.A.H. Burkhardt. Wien:

L.W. Seidel & Sohn, 21909 Appel,

Sabine: Im Feengarten. Goethe und die Frauen. Stuttgart: DVA, 1998 Bode,

Wilhelm: Weib und

Sittlichkeit in Goethes Leben und Denken. Berlin: Mittler & Sohn, 1916 Boyle, Nicholas: Goethe. Der Dichter in seiner Zeit. Bd. 1:

1749-1790. Aus dem Englischen von Holger Fliessbach. München: Beck, 1995 Conrady, Karl Otto: Goethe. Leben und Werk. Bd. 1. Königstein/

Ts.: Athenäum, 1982 Derks,

Paul: Die Schande der heiligen Päderastie. Homosexualität und Öffentlichkeit Eissler,

Kurt R.: Goethe. Eine psycholanalytische Studie 1775-1786. Hrsg. v. Rüdiger

Scholz, in Verb. mit Wolfram Mauser und Johannes Cremerius. Aus dem

Amerikanischen von Peter Fischer (Bd. 1) und Peter Scholz (Bd. 2). Frankfurt a.

M.: Stroemfeld, 1986 Freud,

Sigmund: Gesammelte Werke, Bd.XII. Frankfurt am Main: S. Fischer, 1963 Friedenthal,

Richard: Goethe. Sein Leben und seine Zeit. München: Piper, 151986 Hitschmann, Eduard:

Psychoanalytisches zur Persönlichkeit Goethes. (1932) In: Cremerius, Johannes

(Hrsg.), Neurose und Genialität. Frankfurt am Main: S. Fischer, 1971, S. 151-181 Jens,

Tilman: Goethe und seine Opfer. Eine Schmähschrift. Düsseldorf: Patmos, 1999 Kaus, Rainer J.: Anmerkungen zu

Goethe. Eine psychoanalytische Untersuchung über Goethe als Repräsentant

deutscher Kultur. Diss., Groningen 1994; dass. unter dem Titel: Der Fall Goethe

- ein deutscher Fall : eine psychoanalytische Studie. Heidelberg: Winter, 1994 Ludwig,

Emil: Goethe. Geschichte eines Menschen. Gütersloh: Bertelsmann, o.J. Müller, Friedrich: Goethes

Unterhaltungen mit dem Kanzler Müller. Hrsg. von C.A.H. Burkhardt, Stuttgart:

Cotta, 1870 Pruys,

Karl Hugo: Die Liebkosungen des Tigers. Berlin: edition

q, 1997 Rank,

Otto: Das Inzest-Motiv in Dichtung und Sage. Grundzüge einer Psychologie des

dichterischen Schaffens. Leipzig-Wien: Deuticke, 1912 Satta, Fiamma/ Zapperi, Roberto:

Goethes Faustine. Die Geschichte

einer Fälschung. Goethe-Jahrbuch 113/ 1996, S.277ff. Schleif,

Walter: Goethes Diener. Berlin und Weimar: Aufbau, 1965; Vorabdruck des

Seidel-Kapitels in: Goethe. Neue Folge des Jahrbuchs der Goethe-Gesellschaft.

Im Auftrage des Vorstandes hrsg. von A. B. Wachsmuth. Zweiundzwanzigster Band

1960. Weimar: Böhlau, 1960 Schöne,

Albrecht: Schillers Schädel. München: C.H. Beck Verlag, 2002 Springer,