千年古村 - 里岙清潭村

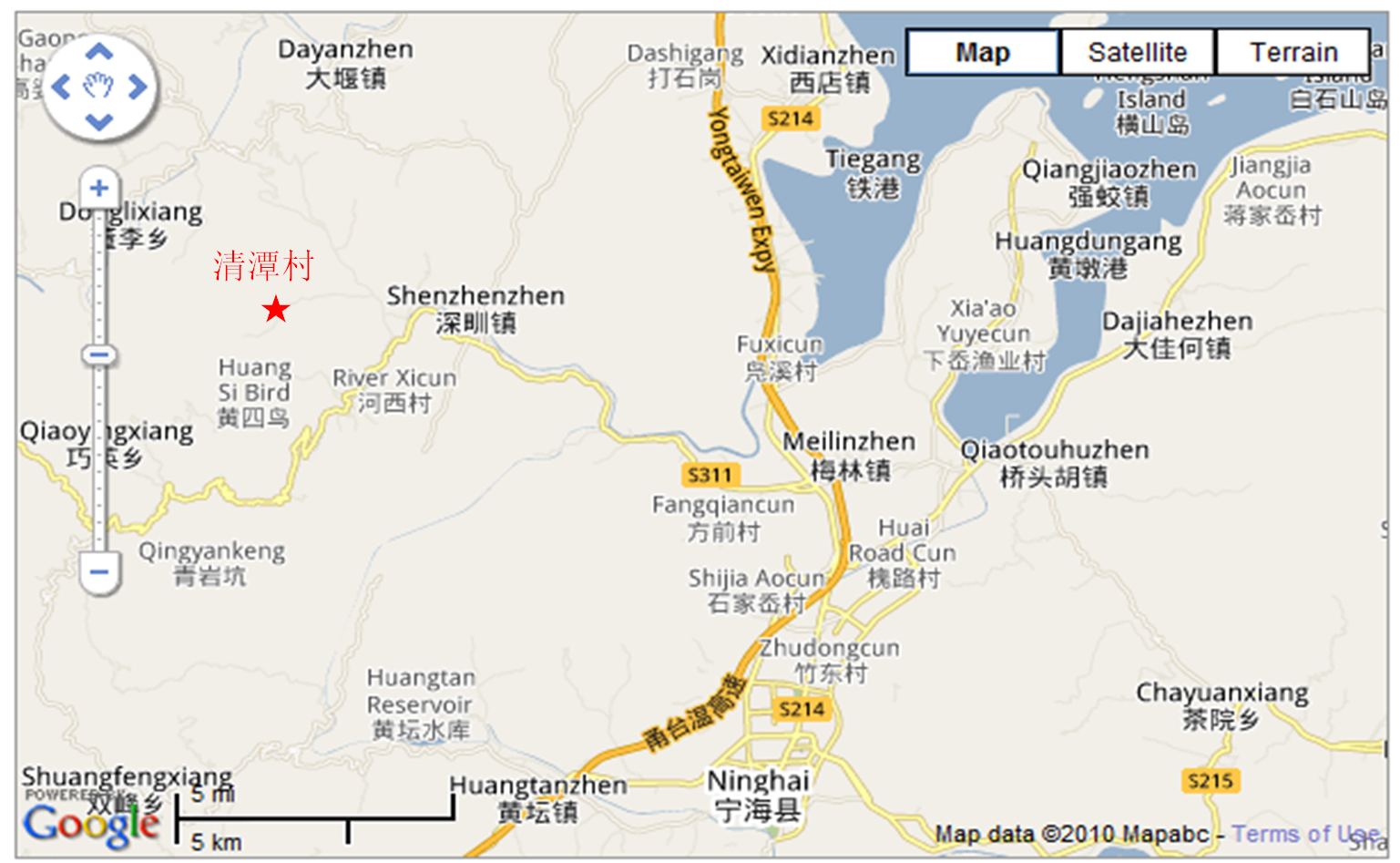

清潭村,座落于浙江东部宁海、奉化、新昌三县交界处的镇亭山区,位于浙江东部最高峰之一的第一尖(海拔达945米)的东北方,宁海县的西北部。清潭离深圳镇约八公里,离宁海县城约三十公里,离宁波市区约七十五公里。清潭村的西面和西北面翻过山岭属于奉化县境内;翻过镇亭山第一尖往西南可达新昌县。清潭村在2005年被评为宁波首批十大古村之一;2013年八月26日,清潭村也列入了国家住房城乡建设部、文化部、财政部共同出台的第二批中国传统村落名录的名单中。

清潭,因村旁溪中有一水潭“大清潭”而得名,旧也称里岙。现在的里岙则有六个自然村。清潭是里岙的中心村,此外还有上陈、上张、上横山、下横山和孔家。清潭现在隶属于浙江省宁海县深圳镇,过去1959年底也曾经一度划归奉化县,到1961年十一月划回宁海县。清潭村居民绝大多数姓张,少数姓竺、严和孔等。清潭村山林面积只有大约12000亩,耕地面积大约1200亩,共有村民800多户,人口有2000多。

地处浙江东部丘陵山区的清潭村,也象其他村庄一样,人多地少,良田更少。村里除了一些经济作物,如茶叶、毛竹等能提供一些经济收入来源以外,主要靠村里的乡镇企业和外出打工。近年村里也因为盲目地要发展旅游业,把茶叶山也挖除了,实是一大失策。

清潭村历史追溯

根据里岙现存的族谱记载,最早迁居清潭的是张氏家族。根据道光甲申(1824)《夏州张氏宗谱》以及浙东各地现有的张氏宗谱,如嵊县瞻山《张氏宗谱》,新昌世德堂《九峰张氏宗谱》,新昌张良善《中溪张氏宗谱》,宁海《清潭路下张氏宗谱》等记载,里岙张姓人的始迁祖先可以确切地追溯到五代的张质。张质公当时居住在钱塘漾沙坑,官为五代(约公元907-978年)吴越国的御史中丞[注1]侍御史[注2]。后来北宋兴起,当时的吴越国的忠懿王钱俶(公元929~988年。初名弘俶,小字虎子,改字文德。文穆王钱元瓘第九子。是五代十国时期吴越的最后一位国王。),欲纳土归宋。可是质公与叶太师、黄尚书等大臣却极力谏阻。钱王没有接受大臣们的谏言,而顺归北宋。

[注1]: 御史中丞,或于御史大夫并置或为御史大夫之副;相当于现代的监察院掌官。

[注2]: 侍御史,受命御史中丞,接受公卿奏事,举劾非法;有时受命执行办案、平定起义、暴乱等任务,号为“绣衣直指”。

质公担心遭至朝廷祸患,遂携家眷归隐避祸;先徙移至越州新昌张家车居住;后再迁至宁海深圳南溪(现外张村人与清潭人都是质公后代。)。宋太宗雍熙年间(约公元984-987年),朝廷曾多次以忠烈征召质公入朝,但质公坚决不赴。宋皇赞赏质公的忠节,特封质公为银青光禄大夫。质公子女中的其中两个儿子之后又迁回去新昌,成为那里的两支张姓家族。质公次子元哲的第四代孙小四府君张允公在公历一零四七年迁至里岙下宅坂定居,成为里岙最早的居住民。

张氏家族后来不断扩大,从下宅坂慢慢往上扩展并形成了清潭、上张、横山、上陈等自然村庄处。其他族姓后来也前来里岙居住,但人数不多。

张家从杭州钱塘漾沙坑迁移至清潭示意图:

张家从深圳外张迁移至清潭大示图:

清潭村古迹及名胜

从宋初始祖张质公辞官,碾转新昌,最后在里岙建村居住安顿以来,已有九百多年的历史。官宦之后,崇尚书香农耕自足的张氏家族,在这漫长的历史变迁中,累积了不少文化古迹,形成了自己特有的一些村规习俗文化。其中保存最完善的有500多年历史的双枝庙,200多年历史的孝友堂,当代著名学者张明养故居“三鉴堂”等。村里飞凤祠内戏台还完整保留了光绪时期的彩绘,2007年被列为国家级文物保护单位。村中还有方孝孺讲学处,下横山村东之双溪斗岩潭,村民也叫它尽忠潭,这是明人张岵公殉难处。里岙多的是桥,有双涧桥、老岙桥、新岙桥、唐山桥等,古桥似虹,横跨溪上,几乎记载了整个里岙的发展史。飞凤祠、紫金岩塔、花车门、六马墙,都各具特色,有很长的历史和艺术价值。

双枝庙: 位于里岙咽喉处。出入里岙的村民及访客都要路过这座庙。双枝庙最早于明正德年间(公元1505至1521年)由张姓族人张廷玉和张世赏负责兴建,初名灵隐庙,前后二进五开间,殿堂檐角高翘,两厢精雕细刻,戏台藻井娥罗结顶。

明代万历年间(公元1573至1619年),灵隐庙需要修缮,后期迁入里岙的竺氏和孔氏也参与出资,修缮后的庙名改为“双枝庙”。双枝庙成为所有里岙人的祖庙。里岙人包括张、竺、孔三姓族人,但是不包括双枝庙外近邻的俞家和陈家的俞、陈两姓村民。当地人用一句顺口溜 “张竺孔三姓,俞陈不在内” 来概括这种情况。但是因为俞家和陈家地理位置非常靠近,经常被人们把它们混在里岙一起。

民国元年(公元1911年)双枝庙重建了戏台,民国二十二年(1933年)贞宣等人重修了大殿。共产党革命又把庙里的菩萨、罗汉毁之以尽。二十世纪八、九十年代,共产党对宗教政策开放后,村里的族人又凑资重塑菩萨和罗汉,修缮戏台和厢房以及壁画,使之恢复原貌。这里庙壁的人物彩绘鲜艳,廊檐木榫繁复精美。庙中的古戏台也是雕梁画栋,极其精致,螺旋穹隆式藻井,正中缀有八卦铜镜;戏台正中画一麒麟,旁有双虎相搏、童子踢球、双鱼嬉水、双鹿逢春等图案。柱联为:“一曲阳春唤醒今古梦,两班面目演尽忠奸情”,“价值千金春一刻,愁消万古曲三终”。

双枝庙再次修缮后,来庙里求神拜佛的人越来越多,名声远扬。甚至有来自上海、宁波等远方香客来此烧香拜佛求签。据说这里求的签非常准。双枝庙也是村里人新年求头香之处,村人相信求得新年头柱香,可以得到整年的好运气。

要说双枝庙最独特,最有趣的是庙正门的对联,是原国民党浙江省主席、北伐军师长张再祥所撰。该联如是写道: “作事多端入庙烧香焉有益,问心无愧见神不拜又何妨。” 这样独特的对联,不仅任何其他庙宇,祖祠不敢为之,也揭示了里岙人除了知书达理以外,还有豁达、开明的胸怀。

1943年初夏日军进扰柏坑,奉化一中师生为躲避日军的骚扰,于八月迁至清潭村,借用“双枝庙”和“张氏宗祠--飞凤祠”为校舍,直至1945年八月抗日战争胜利。这是崇尚读书为上的清潭人助人为善的一个典型例子。

|

|

|

|

| 图片来源:宁海旅游网 |

图片来源:宁海旅游网 |

图片来源:宁海旅游网 |

图片来源:宁海旅游网 |

|

|

|

|

| 图片来源:宁海新闻网 |

图片来源:天下宁波帮 |

图片来源:360DOC |

图片来源:360DOC |

矶子岩塔

矶子岩塔,也叫螺蛳塔或紫金岩塔,位于清潭村下宅坂溪畔。它建于矶子岩上,全用石头垒成,分成上,中,下三层,形似螺蛳,顶上置一陶土水缸。

根据《清潭张氏宗谱》记载,“鸡子园岩,位在宅之下水口,为一园岩,园如鸡子,又名罗星,在水际。凝眸尽是嶙峋石,罕见似卵园,良匠不施雕琢。” 矶子岩塔建于元贞元年(1295年),清嘉靖庚午(1810年)塔体崩塌,由张礼远公捐资重修。2003年张氏族人再次捐资修缮。它是清潭(里岙)的风水宝塔。

据族人的传说,原来的矶子岩塔是溪畔自然形成的形似螺蛳的紫黑色岩体,它与四周的九条大小山脉形成天然的 “九龙抢珠” 形态。据传它的顶上原来还有一个不知从什么地方飞来的大水缸,常有凤凰飞来下金蛋。所以古代里岙的张氏村民都过着非常富足的生活,而且常出秀才。慢慢地,这招徕了邻近的其他族人的妒忌。他们聚集很多人在一天半夜里偷偷地潜入里岙,把这个镇溪之宝塔给炸了,大水缸也不知去向,凤凰不再飞来下金蛋。更糟的是溪水变得混浊,还常有洪水泛滥。村民后来为了保护居住的家园,重新建造了现在这座用石头砌成的石塔。溪水又恢复原有的平静和清澈。也有传说原始的矶子岩塔是南宋年间被大学士张盛所毁。

中堂

中堂:也叫孝友堂,是村里的祖堂,建于嘉庆八年。过去逢年过节族里在此分发食物或礼品,上演台戏。现在变成了村里的小型博物馆,收藏有历代清潭名人的诗抄,历史上民间使用的杠箱、筷笼,还有古玩石元宝及刀剑器皿等。

中堂有一幅对联是明代方儒方孝儒留给清潭张氏的:“恩垂浩敕家声远,业在诗书世泽长。”方孝儒曾在清潭教书,与张氏张岵关系密切。方孝儒在他的《娱静楼记》里以“其土深以腴,泉甘而木茂”形容清潭,赞赏清潭张氏子孙“多习礼好学,衣冠有制,言语有则”。清潭张氏亦因与方孝儒的关系,遭历史上唯一一次的”株连十族”的灾难。

新祠堂

新祠堂:又名飞凤祠,旧名敦善堂,建于光绪九年(1883年)。飞凤祠因祠堂在清溪畔的飞凤山而名,因张氏子孙“贤而习礼,敦厚无华”,故又称“敦善”。这座飞凤祠占地300余平方米,朝西,进门后有明堂、仪门、戏台、二厢及大厅。五开间8米高的大厅,雕梁画栋,檐廊卷棚彩画。戏台屋顶歇山小青瓦出檐椽二道,故翘角飞起,蔚为壮观。戏台台面高1.6米,宽深各4.7米,三面围拷头美人靠。戏台的藻井也力求精巧,8道、16道木雕径线与22圈花板组成直径3.6米、深1.5米的同心圆穹窿结顶,五彩绘图光彩夺目。 戏台三面额枋,伸出三叠小斗栱出挑承撑挑檐,额枋内外请丹青高手彩画《精忠报国》、《三娘教子》、《双龙会》等戏曲情景20余幅,其中《苏武牧羊》与其他几幅画风格颇为不同,是出自本村秀才之手。戏台上的楹联也很有意思,“借虚事指点实事,托先人提醒今人”,“有声画谱描人物,无字文章写古今”。新祠堂在抗日战争时期,曾经是奉化中学的校址。

现在的新祠堂是村老年协会的所在地,供村里的老人健身休闲。同时也是村里操办红白喜事的地方。

尽忠潭

尽忠潭:原名斗岩潭,是张氏张岵公当年自尽处。明代洪武十八年(1385),张岵公考中进士,后任河南道监御史等职。明建文四年(1402),燕王朱棣夺皇位,改称洪武三十五年,当时张岵公回故里在为父母守孝,听闻方孝孺不肯为燕王登基撰写诏书,惹怒燕王,受“灭九族”之罪。而刚直愚忠的方孝孺不仅不屈服,反而破口大骂燕王,一句“灭我十族又何妨”株连清潭张家。张岵公知道族人在劫难逃,“逐弃衣冠自溺于斗岩潭,其族老幼百余口同溺”。后人为纪念张岵公的忠节之举,改斗岩潭为尽忠潭。尽忠潭后来历经多次洪水,几乎被溪石填平。图示的照片是近年重新拦霸修筑的。纪念张岵公的碑文石也被1988年的洪水冲断成两截,至今没有修复。

老岙桥

老岙桥:古代石拱桥在清潭有很多座。但有近千年历史的这拱老岙桥独特之处在于它完全由未经加工的溪石建造而成。几个人同时站在桥上,会感受到桥的震动,外来人肯定会担心害怕。但这拱看似单薄的古石桥,绝对不会被人压垮。

清潭村名人贤士

张质公: 始迁祖,原居住钱塘漾沙坑,官至五代吴越国御史中丞[注1]侍御史[注2]。北宋兴起,吴越王欲纳土归宋;质公附和其他大臣反谏此举,以表达对原吴越国的忠心。不成后,不愿侍宋,辞官归隐,碾转新昌、深圳南溪,最后选择在里岙定居。宋王赏识质公的忠心,赐封为“银青光禄大夫”。

关于张质公之前的家世,各地家谱记载相差甚远。如道光甲申(1824)《夏州张氏宗谱》记载,质公的祖先可追溯到唐代的张文吉,青州人,唐德宗朝官会昌刺史;其幼子张宁仕国子监丞,擢监察御史。张宁公六代传至裔孙张质。清潭家谱记载,质公是西汉明相张良之后代,可追溯到秦之张仪;还有记载是北宋名相张知白之后,祖籍沧州清池(现河北省沧州市东南、孟村回族自治县北)。

世人喜好给自己祖上贴金,这种矛盾之记载,可以理解为在质公之前,张家并没有一本保存完整的家谱记载家史,或是质公本人出身并不显赫,只是在发达后,才有家谱的建立和传承。质公之后的家史,各地张家家谱虽然略有细节上的出入,但总的传承是相互一致的。

[注1]: 御史中丞,或于御史大夫并置或为御史大夫之副;相当于现代的监察院掌官。

[注2]: 侍御史,受命御史中丞,接受公卿奏事,举劾非法;有时受命执行办案、平定起义、暴乱等任务,号为“绣衣直指”。

张明养(1906-1991): 本名良辅,1929年夏毕业于上海复旦大学政治系。1930 年初,考入商务印书馆编译所,参加《东方杂志》和《学生杂志》 工作;1934年创刊后又兼任《世界 知识》编委,以“张弼”等笔名撰写专文;1939年任《学生杂志》编辑兼发行人。1941 年 4 月,中国共产党的《华商报》在港创刊, 他被夏衍等聘为编委,负责撰写专论。

张明养先生虽出生于清潭村大户人家(中国共产党执政后称为地主),但早年接受左派思想,参加中国共产党。后来在战乱中失去与中共的联系,加入中国民主促进会。1942年张明养先生受聘为复旦大学政治系教授,他在教学中散布左派思想,抨击当时的国民党政府的政策弊病。如一九四七年元旦,张明养先生等复旦大学三十七位教授,联名发表《正告美国政府的意见书》,指出美国政府逐渐抛弃了在战时较为正确的政策,揭露美国视中国为半殖民地的事实,声援学生的反政府游行。

中国共产党在上海取得政权后,张明养先生被任命为复旦大学校务委员会委员,政治学系主任。1950年4月中央人民政府任命张明养先生为华东军政委员会文化教育委员会委员。1951年春到北京出任世界知识出版社副社长兼总编辑。1955年任人民出版社副总编辑,兼任世界知识编辑室主任。张明养先生后来重新加入中国共产党。1957年初,他调到外交部国际关系研究所(现为中国国际问题研究所)任研究员、中国共产党党组成员。张明养先生曾历任中国民主促进会第四、五、六、七届中央常委,宣传部长,中央参议委员会常务副主席等职。1954年开始任全国政协第二、第三、四、五届全国委员会委员;第六、第七届全国政协常委。张明养先生是至今为止在中国近代获得最高官位的清潭人,但他一生为人低调,平易近人。

张明养先生长期从事编辑工作,对国际政治问题有较深入的研究。著有《国际裁军问题》、《国际政治讲话》、《现代外交的基本知识》等。

张岵(?—1402): 字元望,号慎斋,明洪武十八年(1385)中进士,历任河南道监御史兼武英殿大学士等职。洪武二十三年,方孝孺曾在清潭村讲学,与张岵公关系很好,并撰写了《娱静楼记》、《懒斋记》和《清潭张氏宗谱序》等文章。

燕王朱棣篡位,方孝孺拒写诏书,遭到中国历史上唯一一次的“灭十族”惨祸。清潭张氏受此牵连。张岵公当时因母亡,已从河南回村里奔殇、守节。张岵公闻讯后,自知难逃此劫,为表忠孝以及免于连累其他族人,带领自家近三十口人自尽于斗岩潭。

明永乐甲辰年,朱棣之子称帝后,为安定人心,大赦天下。一年之后,明宣宗接位,再次大赦。明宣宗下旨赐谥张岵“忠节”匾额。村人为纪念张岵及族人忠节之举,把斗岩潭更名为尽忠潭,立“张忠节先生尽忠潭碑”。 碑文为:“呜呼,此忠节先生之汨罗也……苍茫间,丹心可贯金石,浩气可作山河,未尝不肃然起敬,则谓斗岩一泓与未求片土,辉映千秋也,可遂焚盥而书之。”

清潭村其他名人贤士

| 张明南 |

研究员(1918—?),张明养之弟。1941年毕业于交通大学化学系。曾任资源委员会国外贸易事务所、上海化工厂助理工程师。建国后,历任大连大学化工系副教授、中国科学院大连化学物理所副研究员。1956年至1958年在苏联科学院有机化学研究所进修。后任中国科学院兰州化学物理研究所副研究员,西安近代化学研究所所长、研究员,北京工业学院兼职教授,中国化学会第二十届理事。是我国高级炸药合成研究的奠基人之一。1961年解决了国产航空煤油烧蚀问题,使航空燃料立足于国内,翌年获国家发明奖二等奖。 |

| 张素圆 |

清代宁海名医。 一生积善行医,享誉乡里。后人为了纪念他,在秀屏寺被奉为一尊菩萨供人祭拜。 |

| 张恺远 |

清代人。据称文武双全,善经商,乐善助人。捐款办文昌阁学校,出资修紫金岩塔。 |

| 张柏屏 |

明代富翁。尚义乐施。出资铺路从硖石门至大公岙,长达数十里。 |

| 张廷玉 |

明代人。好学、尚礼仪道德、交游甚广。明嘉靖太子太保吏部尚书谢迁曾为廷玉公作维新堂记;状元王华为他寿辰作寿诗。 |

| 张 吉 |

元代进士;任翰林院编修。 |

| 张 渭 |

金头太公,南宋进士;官至浙西提干,因忠直谏被杀。 |

| 张 玩 |

南宋进士;著名史学家胡三省的岳父。 |

| 张 洽 |

南宋朱熹弟子,博学多才;宝庆年间由贤良策状元升至宝章阁相,与右丞相叶梦鼎同朝为官。宋理宗赐“具体而微”四字金匾。后因贾似倒专权而告隐退。 |

| 张 玩 |

南宋进士;著名史学家胡三省的岳父。 |

| 张邦俊 |

著名善士。宋代绍兴歉收,无私捐助千余人。 |

| 张 盛 |

宋元末进士。元佑丁卯年由监察御史升为集贤馆大学士。 |

清潭交通

地处深山的清潭,其交通并不发达,除了翻山越岭,只有一条公路可以走出山里去镇里或平阳地区,如深圳、宁海、宁波等地。清潭或整个里岙,没有公共交通,只有私人小巴或中巴,或私人出租车(没有牌照的那种)。 离清潭最近的公共交通转换地是五里外的大里村。

-

在大里可以转车去其它山坳:如赤岙和马岙(经马岙可去新昌县),或直接出山去镇里:深圳; -

在深圳,可转车去梅林、宁海或长洋、大蔡、西店; -

在梅林,可以转车往北去奉化、宁波,往南去宁海,往东去象山县; -

在西店,可以转车往北去奉化、宁波,往南去梅林、宁海;

走出去不方便,走进来也是不方便。

宁波火车站/汽车南站有公共交通直达离清潭最近的大里。宁海火车站没有长途公共交通,必须乘市内公共汽车到宁海汽车站,再转换到大里的公共或私人车子。

参考资料:

1. 张丁如,“地秀人杰的清潭古村”,2003年6月23日

2. 吴晓鹏,杨古城等,“宁海发现一座千年古村”,《浙江日报》,2003年7月28日,第四版

3. 吕琛、沈荣江,“宁海发现一座千年古村”,《宁海晚报》,2003年6月27日,文娱新闻版

4. 中共浙江省党校墨岩教授著,《浙江省古村落地图》,第141页~第146页,浙江人民出版社

|