Aus lauter nichts

Ich träume davon, mit meinem Schreiben irgendwo ein Feuer zu nähren, das jenem in den Augen von Merets Lehrerin gleicht.

Von Matthias Zschokke

Meret langweilt sich. Der Alltag um sie herum ist in heillosem Heil erstarrt. Alles steht allen zur Verfügung. Keiner hat sich mehr um irgendetwas zu kümmern; die Dinge erledigen sich von selbst. Um nicht im Müssiggang zu ersticken, schlägt der eine seine Stunden damit tot, dass er sich mit Moral beschäftigt, der zweite mit Liebe, der dritte mit Sport, der vierte mit Politik, der fünfte mit Flötenspiel. Meret schaut sich das lustlose Treiben an und überlegt, was davon für sie in Frage kommen könnte. Nichts.

Ihr Bruder sitzt tagaus, tagein in einem Polstersessel und liest. Grosse Insekten mit grün schillernden Augen kommen ins Zimmer geflogen und surren an den Scheiben auf und ab. Der Bruder lässt sich von ihnen nicht ablenken. Das verblüfft Meret. Sie greift ebenfalls nach einem Buch und versucht, es ihm nachzutun. Eine Qual.

Wer sie von nun an zum Weinen bringen will, drückt ihr ein Buch in die Hand. Vor einem Onkel, der ankündigt, ihr den gesammelten Gottfried Keller in Raten zu schenken, versteckt sie sich, um ihm nie wieder die Hand geben zu müssen, so sehr ist er ihr zuwider. Wie sie die Bände hasst, die künftig regelmässig zu Geburtstagen und Weihnachten eintreffen. Wie sie ihren eigenen Namen hasst, nachdem sie entdeckt, dass er in einem von ihnen auftaucht.

Sie glaubt keinem, dass er gern liest. Ihren Bruder hält sie für einen Heuchler, der sich, wenn Erwachsene in der Nähe sind, bloss deshalb ein Buch vor die Nase hält, um damit Eindruck zu schinden. In der Absicht, ihn blosszustellen, äfft sie ihn nach, setzt sich ebenfalls in einen Sessel, hält sich eines seiner Bücher vor die Nase und starrt die Seiten an. Der Bruder blickt nur kurz auf, sagt na? und liest weiter. Irgendwie scheint er aus dieser Beschäftigung für sich eine Kraft zu ziehen, die ihn unangreifbar macht. Das beeindruckt Meret. Sie will auch unangreifbar werden. Also beginnt sie hinter ihm herzulesen. Sie arbeitet sich durch die Seiten seiner Bücher, pflügt sie wie steinige Äcker, voller Hoffnung, darin irgendwelche zitternden, durchscheinenden Wesen zu entdecken, die sich, wenn sie sie anhaucht, bewegen und sie zum Staunen bringen. Doch ihre Erwartungen erfüllen sich nicht. Was sich vor ihr ausbreitet, ist nichts als eine endlose Bleiwüste.

Eines Tages taucht eine Lehrerin in ihrer Schule auf. Die erzählt dermassen begeistert von ihren Expeditionen in diese Bleiwüste, macht so erregt auf verschlungene Gedankenpfade darin aufmerksam, auf Abgründe in Sätzen, auf die schillernde Pracht einzelner Wörter, dass Meret ihr mit Haut und Haar verfällt und sich zum Ziel setzt, von ihr bis aufs Blut erforscht und in die äussersten Verästelungen ihrer Seele ausgelesen zu werden. Immer wieder tritt sie vor sie hin, bebend vor Begehren, doch kaum schaut die Lehrerin von ihren Büchern hoch, erlöschen ihre Augen; freundlich, aber matt und abwesend ruhen sie auf Meret. Die kann sich noch so sehr anstrengen, nie gerät sie auch nur in die Nähe eines Zipfelchens der Leidenschaft, welche Bücher und Autoren in der Lehrerin zu wecken vermögen. Das erträgt Meret nicht, und so kommt es, dass sie eines Tages die Luft anhält, alle Flüssigkeit aus sich hinauspresst und sich in ein Buch verwandelt - so sehr will sie von ihrer Lehrerin wahrgenommen werden. Seither steht sie wartend in deren Bibliothek. Mit der Erkenntnis, dass das Warten keinen Sinn hat, weil niemand auf der Welt unbefangene Hingabe will, wird ihre Jugend enden. Eines Tages taucht eine Lehrerin in ihrer Schule auf. Die erzählt dermassen begeistert von ihren Expeditionen in diese Bleiwüste, macht so erregt auf verschlungene Gedankenpfade darin aufmerksam, auf Abgründe in Sätzen, auf die schillernde Pracht einzelner Wörter, dass Meret ihr mit Haut und Haar verfällt und sich zum Ziel setzt, von ihr bis aufs Blut erforscht und in die äussersten Verästelungen ihrer Seele ausgelesen zu werden. Immer wieder tritt sie vor sie hin, bebend vor Begehren, doch kaum schaut die Lehrerin von ihren Büchern hoch, erlöschen ihre Augen; freundlich, aber matt und abwesend ruhen sie auf Meret. Die kann sich noch so sehr anstrengen, nie gerät sie auch nur in die Nähe eines Zipfelchens der Leidenschaft, welche Bücher und Autoren in der Lehrerin zu wecken vermögen. Das erträgt Meret nicht, und so kommt es, dass sie eines Tages die Luft anhält, alle Flüssigkeit aus sich hinauspresst und sich in ein Buch verwandelt - so sehr will sie von ihrer Lehrerin wahrgenommen werden. Seither steht sie wartend in deren Bibliothek. Mit der Erkenntnis, dass das Warten keinen Sinn hat, weil niemand auf der Welt unbefangene Hingabe will, wird ihre Jugend enden.

Der Traum vom Buch ist ein jugendlicher, einer aus dem letzten Jahrhundert. Welche Schwellen übertritt jemand, wenn er anfängt zu schreiben; wenn er auf Verlagssuche geht? Welche Gefühle hat er am Tag, an dem das Buch erscheint; beim Lesen der ersten guten/schlechten Rezension; beim ersten öffentlichen Auftritt? - Ich kann mich nicht erinnern.

Bücher faszinieren mich nur selten. Ihre Wirkung dagegen sehr: jemand, der in seine Lektüre versunken ist, strahlt eine Ruhe aus, eine Erhabenheit, eine Konzentration, die ich gern kennen würde. Seit ich zum ersten Mal einen Leser und sein Leben im zweiten Gang bewusst beobachtet habe, sehne ich mich danach, auch einmal etwas mit dieser Inbrunst lieben und aufnehmen zu können, auch einmal so an etwas glauben, etwas so verteidigen zu mögen. Leser haben mehr vom Leben.

Es gibt Schauspieler, die behaupten, Empfindungen könnten herbeigerufen werden durch mechanisches Ausführen der dazugehörigen Gesten und entsprechender Mimik. Wer sich ernsthaft bemühe, sein Gesicht in Sorgenfalten zu legen, werde traurig; künstlich erzeugte Lachfältchen würden Heiterkeit hervorkitzeln. Also setze ich mich immer neu in Leseposition, starre Buchseiten an und warte. Tatsächlich gelingt es mir auf diese Weise dann und wann, zum Leser zu werden, mich von Literatur entflammen zu lassen, hinter die Sätze zu sehen, zwischen die Zeilen - hinter den Spiegel.

Ich will die einzelnen Titel und die Namen der Autoren nicht erwähnen, bei denen es funktioniert. Die Beziehung zu ihnen ist zu persönlich, zu intim. Ich würde zum Eiferer und ungerecht anderen gegenüber. Nur in unkontrollierten Momenten versengt mich das selbstentfachte Feuer, die Überzeugung, die Absolutheit, und ich schleudere dann mit glühenden Augen einen Namen in die Runde, keinen Widerspruch duldend, und ich empfinde der genannten Dichterin, dem genannten Dichter gegenüber eine Treue und eine Ergebenheit weit übers Grab hinaus.

Ich finde Treue etwas zum Hinsinken Schönes, traue ihr aber nicht zu, sich im alltäglichen Leben behaupten zu können. Einen Namen, den ich hier als Beispiel nennen will, weil ich annehme, mit ihm nicht allzu viele Widerstände auszulösen, ist Virginia Woolf. Was für Bücher, was für eine Frau! (Ich gehöre zu den Schwärmern, die Kunst und ihre Schöpfer in einen Topf werfen. Wenn ich erfahre, dass der auserwählte Maler, Komponist oder Schriftsteller ein unangenehmer Zeitgenosse gewesen sei, zweifle ich so lange daran, bis ich in seinem Werk auf unappetitliche Passagen stosse - dann nehme ich wehmütig Abschied und kündige ihm meine Gefolgschaft auf. Das geschieht jedoch selten. Künstler werden von mir in der Regel erst nach gründlicher Prüfung in den innersten Zirkel aufgenommen. Deswegen scheue ich auch davor zurück, lebenden Autoren aus der näheren Umgebung zu verfallen. Lieber sind mir die gestorbenen, die meinen Eindruck nicht durch ihr reales Auftauchen mit menschlichen Schwächen trüben können. Oder dann wenigstens solche, die weit weg wohnen, in China oder unter Pygmäen.)

Die wenigen Bücher, denen ich dank geduldiger Exerzitien einmal verfallen bin, sind mir - einseitig zwar, aber immerhin - unverbrüchlich treue, zuverlässige Freunde geworden, wie es sie im übrigen Leben nicht gibt. Hier ist es immer so eine Sache mit Freunden. Sie ändern ihre Meinungen, knüpfen Kontakte mit Leuten, die mir nicht behagen, verlieben sich in unmögliche Erscheinungen, verlassen ihre mir lieb gewordenen Partner, nehmen schlechte Gewohnheiten an, entdecken Bücher und Autoren für sich, die sie früher nie gemocht hätten und die ich ablehne . . . Es ist schwierig, befreundet zu bleiben mit jemandem, wenn man nicht tolerant werden will bis zur Gleichgültigkeit.

Bücher hingegen bleiben, was sie sind. Einmal in ihrer Art akzeptiert, verlasse ich mich darauf, dass sie diese auch in zwanzig Jahren noch vertreten. Ich brauche mich nicht um sie zu kümmern. Sie stehen für dies und jenes in meinem Leben, ich baue auf sie, es sind Säulen. Nicht solche der Tugend oder der Sinngebung - die kann sich zur Not jeder selbst zimmern. Es sind Säulen der anderen Art, die vollkommen nutzlos, skrupellos, überflüssig und ohne jeden Ehrgeiz in der Landschaft herumstehen.

Wie kommt einer dazu, so eine Säule errichten zu wollen? Die Hoffnung, damit reich zu werden oder Prestige zu gewinnen, kann es nicht sein, was ihn dazu treibt. Jeder weiss, dass Schreibende wirtschaftlich nur in ganz seltenen Fällen auf einen grünen Zweig kommen. In der Regel leben sie unter der sogenannten Armutsgrenze, und ihr gesellschaftliches Ansehen ist, mindestens im deutschsprachigen Raum, entsprechend gering.

Warum ich trotzdem schreibe? - Weil ich Merets Lehrerin in die Hände fallen möchte. Ich bewundere, was ein Buch, eine Theateraufführung, ein Film, ein Bild, eine Musik bewirken kann: diese glühenden Wangen, diese beseelten Blicke - die ich im Zusammenhang mit mir naturgemäss leider nie zu Gesicht bekommen werde, da ich nie das Buch selbst (die Theateraufführung, der Film, das Bild, die Musik selbst) bin und folglich nie so wie diese betrachtet werden kann.

Mein erstes Buch entsprang demselben Traum wie mein letztes: ich träumte davon, mit ihm irgendwo ein Feuer zu nähren, das demjenigen gleicht, welches ich meine in den Augen von Merets Lehrerin gelesen zu haben. Geld oder Prestige spielen dabei keine Rolle; es hat nichts mit Erwachseneneffizienz zu tun, noch nicht einmal etwas mit Sendungsdrang, eher mit dem Abschiednehmen von alledem: mit dem Sich-aus-den-Zeilen-Entfernen, mit dem Die-Seiten-von-sich-Befreien, dem Aufheben von Programmen, dem Verwischen von Botschaften und Ratschlägen.

Mein geträumtes Buch besteht - ich gehöre zu dieser Kategorie von Schriftstellern - aus lauter Nichts und nimmt ebenso wenig, allem voran nicht sich selbst, wichtig; es ist nur da, weil es da sein muss, ganz und gar sich selbst überlassen; Brennstoff . . . Jeder in Worte gefasste Traum verliert seinen Geschmack, fällt mir auf, während ich versuche, meinen in Worte zu fassen. Nichts schlimmer als jemand, der mir seinen Traum erzählt; sobald ich kann, entferne ich mich von ihm. Und stosse ich irgendwo auf einen niedergeschriebenen, überblättere ich ihn.

Nur in den seltensten Fällen harre ich aus. Da muss ich aber den Erzähler schon sehr mögen, so sehr, wie man einen Menschen eigentlich gar nicht mögen kann - allenfalls vielleicht ein Buch. Eines von Henry James zum Beispiel: «Die Flut von ohne Aufwand ins Blaue hinein geschriebenen Büchern schwillt mehr und mehr an und bedroht mittlerweile das ganze Gebiet des Schrifttums mit Überschwemmung», hat er vor über hundert Jahren beklagt; «wie sollen die Generationen den ungeheuren Vermehrungen begegnen?»

Das Wasser stand ihm bis zum Hals. Seine Bücher - welchem Traum auch immer entsprungen - entwickelten sich zu Strohhalmen, an welchen wir uns heute noch in der wachsenden Wasserwüste festhalten können. Manche entpuppten sich geradezu als Planken, an den Strand gespült, wo wir sie auflesen und ins Feuer werfen können, um uns daran zu trocknen und zu wärmen.

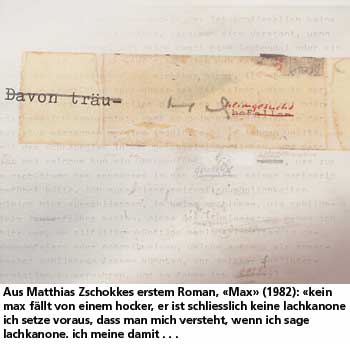

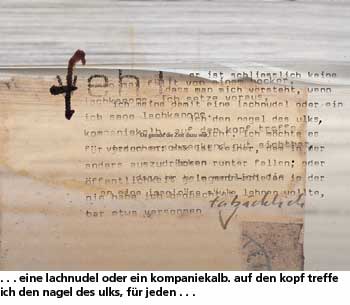

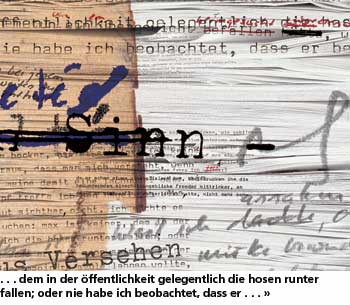

Tobias Wirz, Winterthur, hat die Manuskriptseite grafisch bearbeitet.

"NZZ-Folio", Zürich, Nr.1o/ Oktober 2oo2

Die beiden sind entsetzt

Ein falscher Blick, ein unerhörtes Wort, und schon verfinstert sich die Liebe. Szenen einer Missverständigung.

Von Matthias Zschokke

|

Sie arbeiten im selben Reisebüro. Um vom Geschäftsalltag nicht gänzlich aufgesogen zu werden, haben sie angefangen, den Kraftsportclub Pumpe 2 aufzusuchen. Dort packt er ihr kleine Eisengewichte auf die Geräte. Sie müht sich mit ihnen ab und atmet dabei vor Anstrengung heftig durch die Nase. Dabei tritt aus den zwei dunklen Löchlein klares, salziges Wasser. Das sammelt sich auf ihrer Oberlippe, von wo sie es, bevor es zu rinnen beginnt, mit der Zunge wegleckt. Er betrachtet die Flüssigkeit jeweils voller Gier und kann sich kaum beherrschen. Er möchte sich über sie beugen und die glitzernden Tropfen trinken, fürchtet aber, das könnte ihr missfallen. Nach dem Training setzt sie sich hinten auf sein schweres Motorrad und nimmt ihn zwischen ihre kleinen, von den Übungen heiss gewordenen Schenkel. So fahren sie durch die Stadt nach Hause.

An den Sonntagen spazieren sie Hand in Hand durch den Park, er an ihrer linken Seite. Es ist Sommer. Seit Wochen fiel kein Regen. Eine Raupenplage hat eine bestimmte Sorte der Bäume befallen, deren Äste grau und kahl ins Grün rundum ragen. In den Gabelungen kleben spinnwebartige Schleier. Tausende von Raupen kriechen und ringeln sich um- und übereinander. Ein stummes, langsames, würgendes Vertilgen. Auf den Rasenflächen liegen dichtgedrängt die nackten Einwohner der Stadt und sonnen sich. Windböen wirbeln Sand und Staub von den Gehwegen in die Augen. Hunde liegen platt auf dem Bauch, die Beine links und rechts von sich weggestreckt. Insekten aller Art, grosse, kleine, träge, schnelle, fliegen den Spaziergängern ins Gesicht und in die Haare.

Die beiden gehen durch den gleissenden Nachmittag und denken nach oder denken nicht nach, es könnte spät sein oder früh in ihrem Leben, als die Frau zu ihrem Entsetzen plötzlich die Entdeckung macht, dass der Mann an ihrer Seite die liegenden nackten Mädchen anstarrt. Sie erblasst. Er meint sie sagen zu hören: Jahrzehntelang warst du mein Liebling, nun muss ich feststellen, du bist eine Sau?!

Erst begreift er nicht, wovon sie redet. Nachdem sie es ihm in knappen Worten erklärt hat, wird er rot vor Zorn und sagt: Aha, ich bin also eine Sau?! - Stumm gehen sie weiter. Sie kann es nicht fassen, dass er ein Spanner ist. Er hasst sie, weil sie ihn verdächtigt, ein solcher zu sein.

Ich darf also nicht mehr nach links und nicht mehr nach rechts schauen, weil überall nackte Frauen und Männer herumliegen, auf die meine Blicke unweigerlich fallen und die ich - nach neusten Erkenntnissen meiner mich offenbar wissenschaftlich durchforstenden Geliebten - somit anstarre, was mich als schäbigen Spanner, um nicht gleich zu sagen: als Wichser entlarvt!

Das Beste wird wohl sein, ich beschränke mich von nun an auf die Baumwipfel über mir oder auf meine Schuhspitzen und den Rasen vor mir, auf die Maulwurfshügel, was alles sehr schön ist, grün, braun, grün, braun. Habe ich nicht als Knabe im Zeichenunterricht sogar beigebracht bekommen, Grün sei die schwierigste Farbe für einen bildenden Künstler? Zu Grün komme ein Maler erst im hohen Alter? An Grün würde sich mancher sogar sein ganzes Leben lang nicht wagen? - Es scheint, ich habe die Ehre, von meiner Geliebten in mittleren Jahren schon ins Grün hineingejagt zu werden. Ich werde künftig durch Parkanlagen flanieren und ausschliesslich grünes Laub und grünes Gras wahrnehmen, weil ich es nämlich entschieden ablehne, von irgendwem, und schon gar nicht von der Frau an meiner rechten Seite, der Spannerei bezichtigt zu werden.

Ich werde auf dem weichen Rasenteppich an den Homosexuellen vorüberschlendern, zwischen deren zarten Schenkeln glattpolierte, grosse Eier liegen, die sich in den wärmenden Strahlen der Sonne heben und senken oder, wie man es auch nennt, die pumpen. Doch ich werde sie nicht sehen, die Eier, denn ich werde in die grünen Baumkronen schauen und so, mit erhobenem Haupt, auf die Wiesen der Heterosexuellen gelangen, wo ich knabenhafte Frauenschenkel, genauer gesagt: Rasen, Maulwurfshügel und meine Schuhspitzen betrachten werde. Hochgeschlossen werde ich zwischen ihnen hindurchspazieren, während meine ehemals Geliebte misstrauisch neben mir hergehen und argwöhnen wird: Da meint man, einen feinen, wertvollen Mann an seiner Seite zu haben, und was ist er? Ein ganz gemeiner Spanner, ein Wichser wie alle.

Der sich nicht länger geliebt Wähnende beschleunigt seine Schritte und drängt in ein Gartencafé, wo sich die beiden hinsetzen. Seine Augen verfangen sich sofort unter der weissen Bluse der Kellnerin, auf ihrem Hintern, auf seinen Schuhspitzen. Verwirrt fixiert er den Tisch, die Zuckerdose, holt sich eine Zeitung und starrt auf die Buchstaben. Seine ehemals Geliebte hört er müde sagen: Tu dir bloss keinen Zwang an; geile dich nur auf an den fremden Brüs-ten, wenn dir danach ist.

Die beiden sind entsetzt. Ihre Zukunft liegt schwer und finster vor ihnen. Das wird wohl unser Spaziergang ins Unglück gewesen sein, denken sie, der Eintritt in die bitteren Jahre der Entfremdung, von der wir so viel gelesen haben.

Seit diesem Sonntag fallen ihm, wo er geht und steht, Beine, Arme, Haut, Nasen, Ellbogen, Gesässe, Brüste, Hälse, Haaransätze, Schenkel, Knöchel auf - und seine ehemals Geliebte geht traurig neben ihm her und seufzt. Er bäumt sich dagegen auf, von ihr verachtet zu werden. Wenn er durch Quartierstrassen geht, hebt er deswegen den Kopf und guckt in die Luft. Doch hoch oben, im milchblauen Himmel, verfängt sich sein Blick in einem nackten Frauenfuss, der dort zum Sonnen auf eine Balkonbrüstung gelegt wurde, und blöde bleibt er daran kleben.

Zwar waren sie ein wenig langweilig, als sie noch miteinander zufrieden waren, ein harmlos glückliches Paar. Doch jetzt, da sie unglücklich sind, erwecken sie Mitleid. Mögen sie der pochende Blumenstrauss sein: Er leuchtet blutigrot in den Händen, dann verfinstert er sich, verwandelt sich in eine graue Keule. Eine Wolke hat sich vor die Sonne geschoben. Die Wolke zieht weiter, der Blumenstrauss beginnt wieder zu leuchten. So soll es sein: die Wolke soll weiterziehen, und die beiden sollen wieder zu leuchten beginnen, wenn es auch ein dummes, einfältiges Leuchten ist.

"NZZ-Folio", Zürich, Nr.8/ August 2oo5

|

|